-

Постов

821 -

Зарегистрирован

-

Посещение

Тип контента

Профили

Форумы

Галерея

- Изображения

- Комментарии к изображению

- Отзывы к изображениям

- Альбомы

- Комментарии альбома

- Отзывы на альбом

Загрузки

Блоги

События

Весь контент bocman

-

Ставлю точки над i :20 февраля 1992 - Правительство РФ выдало ледоколу "Красин" охранное свидетельство, как памятнику истории государственного значения. 16 мая 1992 - ледокол-музей "Красин" зарегистрирован во Всероссийском реестре музеев. 1995 год - на борту ледокола открылась первая музейная экспозиция..10 февраля 2004- создан филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге "Ледокол "Красин"31 марта 2007 - 90-летний юбилей ледокола2008 год - 80 лет со дня спасения экспедиции У.Нобиле и триумфального возвращения"Красина" в ЛенинградЧесть имею!

-

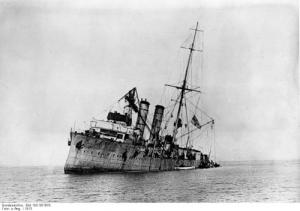

Возможно этот материал нужно былобы разместить в "Памятных датах", но по моему разумению, его вполне обоснованно можно выложить здесь. 16 июля 1944 года - проведена операция ВВС Балтийского флота "Ураган". В монографиях и учебниках по истории военно-морского искусства она считается образцом уничтожения кораблей противника в базах. При этом отмечается тщательно продуманный замысел, детально разработанное решение, всесторонняя подготовка летного состава и четкое выполнение всеми участниками операции своих задач. Однако, когда вручили награды и отзвучали победные фанфары, вдруг выяснилось, что потопили совсем не тот корабль, который планировали. Как это произошло Корабль потоплен, но какой? В архивах ВМФ хранится "Отчет по операции уничтожения ББО "Вяйнемяйнен" в порту Котка", на титульном листе которого название "Вяйнемяйнен" зачеркнуто, а выше сделана надпись: "Считать крейсер ПВО "Ниобе". История этого исправления заключается в следующем. В начале июня 1944 года Ставка Верховного Главного Командования приняла решение разгромить основные силы финской армии и восстановить государственную границу в Карелии. В соответствии с этим решением 9 июня началась операция по освобождению Выборга, а балтийские моряки 20 июня начали штурм островов Выборгского залива. Понимая серьезность начавшегося наступления, немцы и финны стали срочно наращивать свои силы в восточной части Финского залива. Из Данцига в Котку прибыла 6-я немецкая флотилия миноносцев, 10 немецких подводных лодок начали регулярно патрулировать на подходах к Выборгскому заливу и Кронштадту. Сюда же был стянут почти весь военно-морской флот Финляндии. Главной базой всех этих сил был финский порт Котка. Используя период белых ночей, наша авиация круглосуточно контролировала воздушное пространство и наносила удары, как по портам, так и по кораблям противника в море. С целью усиления противовоздушной обороны порта Котка немцы 10 июля поставили на его рейде крейсер ПВО "Ниобе" - бывший голландский броненосец береговой обороны "Гельдерланд" водоизмещением 4 000 тонн. Он был построен еще в 1898 году, в 1941 году немцы конфисковали его, а весной 1944 года переоборудовали в крейсер ПВО. На нем установили восемь 105-мм универсальных пушек и 40-мм зенитные автоматы, а также радиолокационную станцию дальнего обнаружения самолетов. Мостик и надстройки корабля были защищены броней, а палуба по всей длине залита толстым слоем бетона. Экипаж крейсера насчитывал до 350 человек. Корабль обладал большой огневой мощью и предназначался для постоянной стоянки в порту. После переоборудования крейсер переименовали в "Ниобе" по имени одной из героинь греческого эпоса, которая прикрывала собой детей от стрел богов. В порту Котка его сразу же обнаружила наша воздушная разведка. В штабе авиации Балтийского флота решили, что это броненосец береговой обороны Финляндии "Вяйнемяйнен". Размеры обнаруженного корабля были примерно такие же, как у "Вяйнемяйнена", правда, по внешнему виду были заметные отличия, но ведь у финнов не было других крупных кораблей. Охоту за "Вайнемяйненом" авиация Балтийского флота начала еще во время советско-финляндской войны. Уже тогда его прозвали кораблем-призраком. Несколько раз его удавалось обнаружить, но налеты советской авиации не принесли желаемого результата. С началом Великой Отечественной войны охота за броненосцем возобновилась с еще большей активностью. Однако недостатки в планировании ударов, слабое истребительное прикрытие и плохая подготовка летчиков не позволяли поразить корабль. И вот теперь желанная цель находилась в порту Котка. Как и раньше, порт имел сильную противовоздушную оборону. На возвышенностях вокруг города было установлено 12 зенитных батарей с орудиями крупного и среднего калибра. Суммарно они могли сделать более 3 тысяч выстрелов в минуту. При заходе на цель самолет должен был находиться в зоне зенитного огня не менее трех минут. Это значит, что надо преодолеть зону, насыщенную 9 тысячами рвущихся снарядов, а затем повторить это при выходе из атаки. Над этим портом было сбито немало наших самолетов. Однако уже на следующий день после прибытия корабля в порт, 8 июля, его атаковали 30 пикирующих бомбардировщиков Пе-2, которые вел командир 12-го гвардейского авиационного полка Герой Советского Союза подполковник В. И. Раков. Во время налета на корабль было сброшено 70 бомб, однако прямого попадания добиться не удалось. После налета на аэродром приехал нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов. В беседе с ним Раков объяснил, что причиной неудачи является слабое обеспечение операции и недостаточная натренированность летного состава в бомбометании по точечной цели. Нарком приказал на неделю освободить полк Ракова от боевых заданий для тренировок летного состава и обещал помочь с обеспечением операции. Следующий налет назначили на 16 июля. Уничтожению предполагаемого броненосца придавалось настолько большое значение, что решили провести операцию "Ураган". Для участия в ней выделили 131 самолет, 26 из которых наносили удар по кораблю, а остальные составляли боевое обеспечение. Весь удар был рассчитан на 8 минут. Большое внимание уделялось внезапности, надежному прикрытию ударной группы от истребителей противника и подавлению средств противовоздушной обороны базы. Все участвовавшие в налете самолеты свели в две ударные и четыре обеспечивающие группы. В первую ударную группу входили 22 пикирующих бомбардировщика Пе-2 в сопровождении 16 истребителей. Каждый бомбардировщик нес по 2 бомбы ФАБ-250. Командовал этой группой подполковник В. И. Раков. Он же был старшим в воздухе на время проведения операции. Вторая ударная группа - 4 топмачтовика А-20-Ж и 6 истребителей сопровождения. Каждый топмачтовик нес по 2 бомбы ФАБ-1000. Обеспечивающие силы состояли из групп подавления зенитной артиллерии, демонстративных действий, воздушного прикрытия и разведки. Бомбовая нагрузка всех самолетов составляла 38 тонн. Командовали группами командиры полков или их заместители. Таким образом, в операции участвовал 131 самолет из авиационных полков четырех родов авиации. "Подобного у нас еще не было за все три года войны", - отметил в своих воспоминаниях В. И. Раков. В то время он был одним из наиболее опытных летчиков Балтики. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий в ходе советско-финляндской войны командиру эскадрильи майору В. И. Ракову в феврале 1940 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Великую Отечественную войну он встретил командиром морской авиабригады Черноморского флота. В 1943 году был переведен на Балтику и назначен командиром 12-го гвардейского авиаполка. Операция началась 16 августа 1944 года в 16.50. К этому времени в район прибыла группа воздушного прикрытия - 16 истребителей ЛА-5. С 16.52 до 17.00 удары по средствам противовоздушной обороны нанесли 23 штурмовика Ил-2, которые шли четырьмя группами. Их вел командир полка Герой Советского Союза подполковник Н. Г. Степанян. После этого с юга по крейсеру нанесли удар 11 пикирующих бомбардировщиков первой ударной группы, которую вел Раков. Через минуту столько же самолетов атаковали корабль с северо-запада, их вел капитан Барский. Несмотря на яростный огонь всех орудий крейсера, наши летчики уверенно шли на цель. В результате атаки 4 бомбы попали в крейсер, а еще 12 разорвались в непосредственной близости от него. На корабле возник пожар и появился крен на левый борт. Корабль окутался дымом и паром. В это время 2 шестерки штурмовиков нанесли второй удар по средствам противовоздушной обороны, а в 16.57 шесть Пе-2 демонстративной группы под командованием Кожевникова начали имитировать выход в атаку, отвлекая на себя огонь зенитной артиллерии. Вслед за ними со стороны моря из-за островов на высоте 30 метров на цель вышли две пары топмачтовиков. Их вел заместитель командира полка подполковник И. П. Пономарёнко. В 17.00 первая пара сбросила 1000-кг бомбы. Две из них попали в борт корабля. Крейсер повалился на борт и затонул. На поверхности были видны только дымовая труба и часть надстроек. Ведущий второй пары топмачтовиков капитан И. В. Тихомиров двумя бомбами потопил транспорт водоизмещением до 6 тысяч тонн. При выходе из атаки Тихомиров и его ведомый были сбиты огнем зенитной артиллерии. Еще 4 самолета получили повреждения. Финская сторона сообщила о 4 сбитых самолетах. Четырем участникам операции было присвоено звания Героя Советского Союза, а В. И. Раков получил вторую золотую Звезду Героя. Однако вскоре выяснилось, что потоплен не финский броненосец "Вяйнемяйнен", а немецкий крейсер ПВО "Ниобе". Но об этом, естественно, никому не сообщалось. "Вяйнемяйнен" же все это время спокойно стоял в шхерах под надежной маскировкой. В сентябре 1944 года Финляндия вышла из войны. В 1947 году "Вяйнемяйнен" был передан СССР в качестве репараций Финляндии. Он вошел в состав Балтийского флота под названием "Выборг" и прослужил до 1966 года. При написании статьи были использованы следующие материалы: Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Москва. 1988 г. Доценко В.Д. Мифы и легенды российского флота. Москва. 2000 г. Раков В.И. Крылья над морем. Ленинград. 1974 г. Keskinen K., Mantykoski J. Suomen laivasto sodassa 1939-1945. Espoo. 1991 Ekman P.O. Mtririntama. Helsinki. 1983 Автор статьи Владимир Додонов P.S. Броненосец береговой обороны "ВЯЙНЕМЯЙНЕН", Финляндия, 1930 г. Спущен на воду в декабре 1930 года в Або, вступил в строй в 1932-м. Водоизмещение - 4 тыс. т, мощность двухвинтовой дизель-электрической установки - 6 тыс. л. с., скорость хода - 16 узлов. Длина наибольшая - 95 м, ширина - 17, среднее углубление - 4,5 м. Бронировани: пояс - 55 мм, палуба - 20, башни - 120, боевая рубка - 100 мм. Вооружение: 4 - 254-мм орудия, 8 - 105-мм орудий, 4 - 40-мм и 2 - 20-мм зенитных автомата.

-

15 июня 1930 г. — начало арктической экспедиции на ледоколе-пароходе «Георгий Седов» с экспедицией О. Ю. Шмидта на Землю Франца Иосифа и Северную Землю. «Георгий Седов» — пароход ледокольного типа (ледокольный пароход). Назван в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова (1877—1914). Заложен 25 декабря 1908 года на верфи «Гендерсон и К°» в Глазго (Шотландия). Спущен со стапелей в 1909 году под названием «Беотик» (англ. Beothic), в честь коренного населения Ньюфаундленда — индейского племени Беотук. Базировался в порту Сент-Джонс, Ньюфаундленд. Грузовой пароход твиндечного типа. Для возможности работы во льдах набор корпуса и обшивка судна были усилены, в районе ватерлинии сделан ледовый пояс толщиной 22 мм, форштевень ледокольной формы, но борта прямостенные. Куплен министерством торговли и промышленности России в конце 1916 года[источник не указан 351 день] у компании «Джоб Бразез» (англ. Job Brothers & Co. Ltd.) для Управления морским транспортом Беломорско-Мурманского района. В декабре этого же года вошёл в состав русского торгового флота. Ледокол–пароход "Георгий Седов" имел следующие размерения и ТТД: Тоннаж 3056 т. Длина 76,8 м Ширина 10,9 м Средняя осадка 6 м Силовая установка Одна паровая машина, 2 котла (угольные) Винты 1 винт (~2,9 m диаметр,4 лопасти) Мощность 2360 л.с. Скорость 12 узлов Автономность плавания 3000 миль без бункеровки Грузовместимость 3 трюма вместимостью 1350 тонн Покинув Архангельск направился к Новой Земле (экспедиция под руководством Шмидта и В. Ю. Визе (капитан Воронин)), зашёл в Белушью Губу и Малые Кармакулы, а потом прямым курсом двинулся к Земле Франца-Иосифа. Исследовав некоторые районы архипелага, 2 августа «Георний Седов» вышел из бухты Тихой к Новой Земле. Взяв запас угля с ледокольного парохода «Русанов», «Седов» обогнул Новую Землю и по 79-й параллели проложил прямой курс к Северной Земле. В пути были открыты новые острова, получившие имена Визе, Воронина и Исаченко. Льды не допустили «Георгия Седова» непосредственно к Северной Земле; удалось пробиться только к маленькому острову Домашнему, лежащему невдалеке от больших островов архипелага. 30 августа, здесь открылась новая полярная станция. Советский флаг взвился над архипелагом Северной Земли. В 1931 году «Георгий Седов» совершает переход в Чёрное море вокруг Европы. Отремонтированный на заводе имени Марти в Николаеве, корабль в 1932 году возвращается в Архангельск. 15 июля 1867 г.— родился, французский полярный исследователь, океанограф, медик и спортсмен Жан Батист Шарко. Сын известного врача-психиатра Жана Мартена Шарко. 1888 году Шарко служил фельдшером в подразделении альпийских стрелков. По окончании школы и вплоть до смерти своего отца в 1893 году Шарко-младший много ассистировал ему в его медицинской работе, объехал множество стран (в том числе побывал и в России). В 1895 г. он защитил диссертацию доктора медицины «Прогрессирующая мышечная дистрофия». Одновременно Шарко много занимался спортом и в 1894 г. стал чемпионом Франции по регби в составе клуба «Стад Франсе». В 1896 г. Шарко женился на Жанне Гюго, внучке Виктора Гюго. В 1892 г. Шарко приобрёл свою первую яхту и затем постепенно наращивал габариты парусных судов под своим началом и опыт руководства ими. В 1901 г. он провёл ряд океанографических исследований в окрестностях Гебридских, Шетландских и Фарерских островов, в 1902 г. получил звание морского офицера и доплыл до Исландии и острова Ян-Майен. В 1903 г. Шарко возглавил французскую антарктическую экспедицию на трёхмачтовой шхуне «Француз» (фр. Franзais). Экспедиция продлилась около двух лет, Шарко исследовал и описал около 1000 километров береговой линии (помимо прочего, он дал название морю Беллинсгаузена) и привёз 75 ящиков описаний и экспонатов для парижского Музея естественной истории. В 1908—1911 гг. Шарко провёл вторую антарктическую экспедицию, в ходе которой, помимо всего прочего, открыл остров Шарко (около 630 кмІ, в 80 км от Земли Александра I), названный им в честь своего отца. Обелиск в память о Жане-Батисте Шарко. Иттоккортоормиит, Гренландия С началом Первой мировой войны Шарко первоначально служил в морском госпитале в Шербуре, но уже в 1915 году получил под командование противолодочный корабль (сперва британский, поскольку Франция не располагала своими, а затем французский, когда таковой был построен) и до конца войны занимался противолодочной обороной у берегов Бретани и Нормандии, был награждён орденами Франции и Великобритании. По окончании войны в 1918—1925 гг. Шарко занимался литологическими исследованиями в европейских морях и прилегающих районах Атлантики, затем изучал восточное побережье Гренландии, в 1928 г. участвовал в поисках пропавшей экспедиции Руаля Амундсена, в 1934—1936 гг. вновь работал в Гренландии, занимаясь подготовкой материалов для экспедиции Поля Эмиля Виктора вглубь острова. При возвращении из Гренландии корабль Шарко, называвшийся «Почему бы нет?» (фр. Pourquoi-Pas?), попал в бурю и затонул недалеко от Исландии, спасся лишь один матрос. Жан-Батист Шарко трагически погибший в море, 12 октября был погребён на парижском кладбище Монмартр. Именем Шарко названы пролив и гора в архипелаге Кергелен. В 1952 году был открыт памятник Жану Батисту Шарко в Рейкьявике.

-

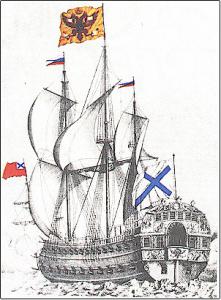

Сражение у Фидониси 14 июля 1788 года — первое морское сражение Русско-турецкой войны 1787—1792 между флотами России и Османской империи, боевое крещение Севастопольской эскадры — боевого ядра Черноморского флота. Несмотря на то, что бой у Фидониси не оказал значительного влияния на ход кампании, это была первая победа флота, победа над значительно превосходящими силами противника, имевшая большое психологическое значение Макеты кораблей ЧФ из музея ЧФ в Севастополе 29 июня 1788 года русские войска осадили турецкую крепость Очаков. В тот же день из Севастополя в Очаков вышла русская эскадра под командованием контр-адмирала М. И. Войновича. В состав эскадры вошли два 50-пушечных линейных корабля, восемь 40-пушечных фрегатов, один 18-пушечный фрегат, более 20 мелких парусных кораблей и два брандера. Главная задача русской эскадры состояла в том, чтобы не дать возможности турецкой эскадре оказать помощь осажденным в Очакове турецким войскам и содействовать русским сухопутным войскам, а также в том, чтобы не подпускать эскадру противника к берегу. Из-за встречных ветров русская эскадра к острову Тендра подошла только 10 июля. Обнаруженная здесь турецкая эскадра состояла из 17 линейных кораблей, восьми фрегатов, трех бомбардирских и 21 более мелких кораблей[1]. Турецкая эскадра, избегая боя, ушла на юго-запад, преследуемая российской эскадрой. Встретились флоты утром 14 июля недалеко от дельты Дуная у острова Фидониси (Змеиный). Соотношение сил сторон было неблагоприятно для российского флота. Турецкая эскадра имела 1110 орудий против 550 у русской, вес залпа 3:1 (благодаря большему калибру орудий турецких линейных кораблей). Соотношение численного состава команд 10 000 человек турецкой эскадры против 4000 — русских экипажей делало неблагоприятным возможный исход абордажной схватки. Занимая надветренное положение, турецкий флот выстроился в две колонны и атаковал линейные корабли и два фрегата авангарда русского флота (которым командовал Ф. Ф. Ушаков). Российские корабли авангарда (линейный корабль «Святой Павел», фрегаты «Переяслав» и «Стрела») пошли на сближение с передовыми судами турецкой эскадры, пытаясь охватить голову турецкой линейной колонны и взять её «в два огня». Адмирал Гасан-паша разгадал манёвр Ушакова и ускорив ход, передовыми кораблями принял бой с русским авангардом. Остальные корабли русского флота выстроились в линию, ведя артиллерийскую дуэль и связывая силы турецкого флота огневым боем. Турецкий флот стремился достичь оптимальной дистанции для артиллерийской дуэли, которая позволила бы использовать ему превосходство в числе пушек и калибре. Русский авангард продолжил сближение с турецкими судами, отрезая флагманские корабли и последовательно сосредотачивая огонь на передовых из них. Огонь вёлся прицельно с близких дистанций; быстрота и точность, обусловившие высочайшую эффективность артиллерийского огня позволили русским осуществить замысел Ушакова. Картина Е.С. Емышева Получая тяжёлые повреждения, турецкие корабли делали оверштаг — поворот на другой галс и выходили из боя. После трёх первых кораблей под сосредоточенный огонь попал турецкий флагман. Его выход из боя решил исход сражения. Турецкие корабли, подняв паруса покинули поле боя. Русский флот потерь не понёс. Турецкий флот был вынужден отступить. Задача русского флота по поддержке сухопутных войск под Очаковым (который был взят только 17 декабря 1788 года) фактически была выполнена. Безоговорочное турецкое господство на Чёрном море, достигнутое ими после неудачного похода адмирала Войновича в 1787 году, завершилось. Вскоре после сражения при Фидониси контр-адмирал Ф. Ф. Ушаков был поставлен во главе Севастопольской эскадры; в марте 1790 года он был назначен командующим Черноморским флотом. По материалам Викепедии.ру

-

Маленькое наглядное дополнение к материалу изложенному выше: Спасательное судно "Коммуна" выходит в море Спасательное судно "Коммуна" в базе Вид с графской пристани Севастополя на спасательное судно "Коммуна" Автор всех трех фотографий А. Бричевский (июль 2009 г.) Cоздано Центральное управление пограничного надзора [1920 год] 14 июля 1920 г. Решением СТО при Наркомате внешней торговли создано Центральное управление пограничного надзора. В его распоряжение из состава РККА были выделены войска для несения пограничной службы. На местах созданы управления охраны границ.

-

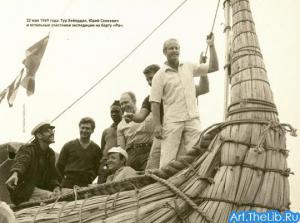

Да, не за что, Андрюша, мне и самому интересно все это, поэтому и делюсь с друзьями тем, что удается разыскать. Честь имею! 8 июля 1790 года произошло Керченское сражение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Ф.Ф. Ушаков, Черноморский флотЭто была одна из первых побед, молодого Черноморского флота, которая оказала значительное влияние на окончательное закрепление Крыма в составе Российской Империи и на становление Севастополя как базы Черноморского флота. адмирал Ф.Ф. Ушаков Керченская победа Продолжавшаяся более двух лет война с Турцией 1787-1791 годов, несмотря на ряд блистательных побед на море и взятие нескольких важных крепостей, не приводила к желаемому миру. При этом политические события к началу 1790 года становились все более угрожающими. Продолжалась война со Швецией. Пруссия подталкивала Польшу объявить войну русским. Австрия склонялась к миру с Турцией и все больше отходила от России. В этих условиях Турция рамеревалась в 1790 году активизировать боевые действия против русских, чтобы добиться почетного мира. В качестве главного удара планировался поход 40-тысячного корпуса турецкой армии от Анапы на Кубань. Одновременно, усиленная эскадра турецкого флота с крупным десантом должна была подойти к Крыму, уничтожить русский Черноморский флот и разрушить Севастополь. В начале 1790 года в составе Черноморского флота было 11 линейных кораблей, 8 фрегатов, 2 бомбардирских и около 30 мелких судов. Флот был полностью подготовлен к выходу в море сразу после окончания обычных мартовских штормов. В марте командующим флотом был назначен Федор Федорович Ушаков. Ранней весной 1790 года стало известно, что турки уже начали перевозки хлеба и войск в Анапу, откуда турецкий флот должен был с большим десантом идти к берегам Крыма. Ушаков решил первым начать боевые действия и не дать туркам подготовиться к рейду на Крым. С этой целью 16 мая он с 7-ю фрегатами и 42 малыми судами вышел из Севастополя и 21 мая появился у Синопа. Фрегаты начали обстрел города. Русские ядра разрушали стены крепости, вызывали пожары в городе, сеяли смятение, тревогу и панику среди населения. Наши корабли демонстративно крейсировали в виду турок, топили и брали в плен турецкие суда с грузами, стараясь показать, что русские имеют большой и сильный флот. Затем Ушаков прошел вдоль восточного побережья Черного моря, обстреливая небольшие турецкие крепости и нарушая торговые перевозки. Днем 29 мая он подошел к Анапе и обстрелял крепость, а также стоявшие там суда. В Севастополь Ушаков вернулся 5 мая. В результате этого похода было потоплено 12 и взято в плен 8 турецких транспортных судов с пшеницей. Главным итогом похода стала демонстрация силы и активности русского флота, который посеял панику на всем черноморском побережье Турции. Турецкий флот был вынужден быстро завершить подготовку и выйти в море. Узнав об этом, Потемкин приказал Ушакову немедленно идти навстречу неприятелю и сражаться. Русский флот вышел в море 2 июля. В его составе было 10 кораблей, 6 фрегатов, 15 малых судов и 2 брандера (860 пушек). Ушаков крейсировал у крымских берегов, а 7 июля встал на якорь у Керченского пролива. Он надеялся перехватить турецкий флот после выхода из Анапы и преградить ему путь в Азовское море и к Крыму. В 9 часов утра 8 июля показался турецкий флот в составе 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 малых судов (1100 пушек). Командовал флотом капудан-паша Гуссейн. Турки имели заметное превосходство и в количестве кораблей и в количестве пушек. Зная, что турецкий флот не успел хорошо подготовиться к этой кампании, Ушаков решил дать бой под парусами, чтобы в полной мере воспользоваться недостатками в подготовке экипажей турецких кораблей. Русский флот снялся с якоря и выстроился в линию баталии. Ушаков держал свой флаг на 84-х пушечном корабле "Рождество Христово" (командир капитан 2 ранга Ельчанинов) и находился в центре эскадры. Около полудня противники сблизились, и турки открыли огонь. Используя наветренное положение и превосходство в артиллерии, турецкая эскадра направила главный удар на русский авангард, намереваясь окружить его и поставить в два огня. Командовавший авангардом бригадир, флота капитан Голенкин выдержал этот удар. Передовые корабли турок были встречены сильным огнем русских и пришли в замешательство. Гуссейн направил на подкрепление новые корабли. Ушаков применил новый тактический прием - выделил для поддержки авангарда 6 фрегатов (резерв). Корабли центра, прибавив парусов, сократили интервалы и подошли вплотную к авангарду. Русские корабли шли настолько плотным строем, что бушприты шедших позади упирались в кормовые надстройки впереди идущих. Это можно было осуществить только при очень хорошей подготовке командиров кораблей и всех экипажей. Благодаря этому приему русские получили возможность использовать против атакующих турецких кораблей артиллерию всех своих судов и успешно отразили атаку турок. В очень ожесточенном сражении турецкие суда с избитым рангоутом и такелажем пытались выйти из боя, но подвергались при этом еще большему огневому воздействию. Воспользовавшись переменой направления ветра, русские корабли сблизились с противником на дистанцию картечного залпа и ввели в бой даже самую легкую артиллерию. Сражение было очень упорным и продолжалось пять часов. Турецкие корабли, особенно флагманские, получили серьезные повреждения. На контр-адмиральском корабле два раза возникал пожар. Сбитый артиллерийским огнем вице-адмиральский флаг был захвачен шлюпкою, спущенной с русского корабля "Георгий". Около 5 часов вечера турецкие корабли стали выходить из боя. Ушаков преследовал турецкую эскадру. При этом он сам на флагманском корабле был впереди погони. Однако с наступлением темноты турецким кораблям удалось оторваться от преследования. Наши потери составили 29 убитых и 68 раненых. Потери турок были несоизмеримо больше, поскольку на их кораблях находился многочисленный десант. После боя русский флот встал на якорь близ Феодосии для исправления повреждений, после чего вернулся в Севастополь. За это сражение Ушаков был награжден орденом св. Владимира 2-й степени. В результате Керченского сражения был сорван турецкий план высадки десанта в Крыму, что в значительной мере способствовало нашим победам на сухопутном фронте. Одновременно это создало благоприятные условия для развития Севастополя и для дальнейших боевых действий Черноморского флота. В честь этой крупной победы в 1915 один из эсминцев Черноморского флота был назван "Керчь". При написании статьи были использованы следующие материалы: * Р. Скаловский. Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова. 1856 г * Краснознаменный Черноморский флот. Издание второе. 1979 г. * Е. И. Аренс. История русского флота. Екатерининский период. 1897 г. * Ф. Ф. Веселаго. Краткая история русского флота. Выпуск 1. 1893 г. * Г. А. Амон. Морские памятные даты. 1987 г. Владимир Додонов 12 июля 1928 года — Советским ледоколом «Красин» спасён итальянский экипаж в арктических водах. В 1928 году при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия». Оставшиеся в живых члены экспедиции генерала Умберто Нобиле оказались среди ледяной пустыни. Из всех судов, посланных на выручку, лишь «Красин» смог добраться до ледового лагеря экспедиции и спасти людей. На обратном пути он оказал помощь германскому пассажирскому судну «Монте Сервантес» с полутора тысячами пассажиров на борту, которое опрометчиво забралось в северные края и, налетев на лёд, получило пробоины. За этот героический поход ледокол был награждён орденом «Трудового Красного Знамени». Это была лишь одна из многих спасательных экспедиций «Красина». 12 июня 1970 г. — Экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала (Thor Heyerdahl) на папирусной лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса. 12 июля 1855 года при обороне Севастополя погиб адмирал Нахимов. «Оборона Севастополя. Спиной к оборонительной башне Малахова кургана стоит на банкете адмирал Нахимов и наблюдает за атакой неприятеля.» "Берегите Тотлебена, его заменить некем, а я - что-с! Не беда, как вас или меня убьют, а вот жаль будет, если случится что с Тотлебеном или Васильчиковым!" Это и другое все в том же роде Нахимов повторял настойчиво не только в разговоре с Остен-Сакеном, но всякий раз, как его убеждали не рисковать так безумно, как он это стал делать, в особенности после потери Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов. Ведь и на Камчатском люнете в конце концов матросы, не спрашивая, схватили его и вынесли на руках, потому что он медлил, и еще несколько секунд - и он был бы убит зуавами или в лучшем случае изранен и взят в плен. Один из храбрейших сподвижников Нахимова по защите Севастополя, князь В.И. Васильчиков, давно его пристально наблюдавший, нисколько не обманывался в тайных побуждениях адмирала: "Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падение Севастополя не желал. Оставшись один из числа всех сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал, более чем когда-либо, выставлять себя на банкетах, на вышках бастионов, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет..." Свиту он обыкновенно оставлял за бруствером, а сам выходил на банкет и долго там стоял, глядя на неприятельские батареи, "ожидая свинца", как выразился тот же Васильчиков. Генерал-лейтенант М.И. Богданович передает слышанное им лично от адмирала П.В. Воеводского и адмирала Ф.С. Керна (бывших при Нахимове еще капитанами 1-го ранга), и их слова, так же как воспоминания Стеценко, могущественно подтверждают все, что мы знаем из других свидетельств. Нахимов в своих приказах писал, что Севастополь будет освобожден, но в действительности не имел никаких надежд. Для себя же лично он решил вопрос уже давно, и решил твердо: он погибнет вместе с Севастополем. "Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболев и выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: "Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы часовой-с. Вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрем. Помните, что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю здесь отдадим одни наши трупы и развалины. Нам отсюда уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат. Они свой долг исполнили, надо и нам его исполнять!" Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: "Ну что ж такое! Не беспокойтесь, мы все здесь останемся!" Как прежде Меншиков, так теперь Горчаков боялся даже заговорить при Нахимове об оставлении Севастополя. "Но сам князь Горчаков не утешал себя... розовыми надеждами. По-прежнему озабочивала его одна мысль - как уменьшить по возможности потерю в наших войсках в случае необходимости оставить Севастополь. Признавая такой печальный конец неизбежным, он не переставал обдумывать план исполнения трудного отступления на Северную сторону. По распоряжению его заготовлялись втайне материалы для постройки гигантского плавучего моста через всю ширину большой бухты, на протяжении 430 сажен. Вскоре потом приступлено было и к самой постройке моста под руководством начальника инженеров генерал-майора Буцмейстера, к величайшему негодованию моряков и других истых защитников Севастополя, которые не допускали ни в каком случае возможности оставить эту святыню в руках врагов", - писал впоследствии один из офицеров. Узнав о намерении главнокомандующего устроить мост на рейде, Павел Степанович, опасаясь, чтобы это не поселило в гарнизоне мысли об оставлении Севастополя, сказал И.П. Комаровскому: "Видали вы подлость? Готовят мост через бухту! Ни живым, ни мертвым отсюда я не выйду". И он сдержал свое слово. С этим согласуется одна его заветная мечта: остаться с кучкой матросов-единомышленников где-нибудь в не взятой неприятелем укрепленной точке и, даже если город будет сдан, продолжать сражаться, пока их всех не перебьют. "По своему характеру враг полумер, он при жизни часто говаривал, что, если весь Севастополь будет взят, он со своими матросами продержится на Малаховом кургане еще целый месяц", - свидетельствует очевидец. Многие "странности" Нахимова в последние месяцы жизни объяснились лишь потом, когда стали вспоминать и сопоставлять факты. Никто, кроме Нахимова, не носил эполет в Севастополе: французы и англичане били прежде всего командный состав. И никто долго не мог понять его упорства в вопросе о смертельно опасных золотых адмиральских эполетах Нахимова, который так небрежно относился всегда к костюму и украшениям, так глубочайше равнодушен был к внешнему блеску и отличиям. Поведение Нахимова давно уже, особенно после падения Камчатского люнета и двух редутов, вообще обращало на себя внимание окружающих, и они не знали, как объяснить некоторые его поступки. Насколько Нахимов был прямо враждебен всякому залихватскому, показному молодечеству, это хорошо знали все еще до того, как он особым приказом потребовал от офицеров, чтобы они не рисковали собой и своими людьми без прямой необходимости. Поэтому либо просто удивлялись, не пробуя пускаться в объяснения, либо говорили о фатализме. "При этом он (Нахимов) был в высшей степени фаталист, - пишет один из наблюдавших его севастопольцев. - Посещая наше отделение, он всякий раз непременно ходил на банкет в различных местах, чтобы взглянуть на неприятельские батареи, но никогда в таких случаях не ходил по траншеям, а всегда по площадкам, где пули скрещивались беспрерывно. Однажды, когда он хотел пройти с левого фланга в мой блиндаж, Микрюков сказал ему: "Здесь убьют, пойдемте через траншеи". Он отвечал: "Кому суждено..." - "А вы фаталист?" - заметил я. Он промолчал и пошел все-таки по открытой площадке, то есть прямо под прицельные французские пули, для которых неспешно шагавшая высокая фигура с блестевшими эполетами была превосходной мишенью". 28 июня Нахимов верхом поехал с двумя адъютантами смотреть третий и четвертый бастионы, по дороге отдавая распоряжения обычного бытового характера: командиру третьего бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Викорету, только что оторвало ногу, нужно было назначить другого и т. д. Одного из адъютантов адмирал отправил с распоряжениями. "Оставшись вдвоем, - рассказал лейтенант Колтовский, его сопровождавший, лейтенанту Белавенцу, - мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи Никонова, потом зашли в блиндаж к Панфилову, напились у него лимонаду и отправились с ним же на третий бастион". Осмотрев его и еще остальную часть 3-го отделения "под самым страшным огнем", Нахимов поехал шагом на 4-е отделение. Бомбы, ядра, пули летели градом вслед Нахимову, который был "чрезвычайно весел" против обыкновения и все говорил адъютанту, не желавшему отъехать от него: "Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами! Так нужно, друг мой, ведь на все воля бога! Что бы мы тут ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались - мы этим показали бы только слабость характера. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус", - сказав это, Нахимов вдруг задумался. Но вот оба всадника оказались уже на Малаховом кургане и на том именно бастионе, где пал 5 октября Корнилов и который с тех пор назывался Корниловским. Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его. "Здорово, наши молодцы. Ну, друзья, я смотрел нашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, спасибо!" На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнивших все, что случилось в роковой день, речь и уже самое появление их общего любимца произвели обычное, бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал приказание начальнику батареи и пошел по направлению к банкету у вершины бастиона. Его догнали офицеры и всячески стали задерживать, зная, как он в последнее время ведет себя на банкетах. Начальник 4-го отделения прямо заявил Нахимову, что "все исправно" и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахимов ни его и никого вообще ни о чем не спрашивал, а шагал все вперед и вперед. Не зная прямо, что же делать, капитан Керн сказал, что на бастионе сейчас идет церковная служба, так вот не угодно ли пройти туда. "Я вас не держу-с! - отрезал Нахимов. "Дошли до банкета, Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика и шагнул на банкет. Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одинокой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн и адъютант сделали еще последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахимова хоть пониже нагнуться или зайти за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не отвечая, все смотрел в трубу в сторону французов. Просвистела пуля, уже явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. "Они сегодня довольно метко стреляют", - сказал Нахимов, и в этот момент грянул новый выстрел. Адмирал без единого стона пал на землю как подкошенный. Штуцерная пуля ударила в лицо, пробила череп и вышла у затылка. Он уже не приходил в сознание. Его перенесли на квартиру. Прошли день, ночь, снова наступил день. Лучшие наличные медицинские силы собрались у постели. Он изредка открывал глаза, но смотрел неподвижно и молчал. Наступила последняя ночь, потом утро 30 июня 1855 года. Толпа молчаливо стояла около дома. Издали грохотала бомбардировка. Вот показание одного из допущенных к одру умирающего: "Войдя в комнату, где лежал адмирал, я нашел у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейб-медика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов и барон Крюденер снимали портрет: больной дышал и по временам открывал глаза. Но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее: в комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. "Вот наступает смерть", - громко и внятно сказал Соколов, вероятно, не зная, что около меня сидел его племянник П.В. Воеводский. Последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся в первый раз, и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов снова вытянулся и медленно вздохнул... Умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько тяжких мгновений: все взялись за часы, и когда Соколов громко приговорил: "Скончался", было 11 часов 7 минут... Герой Наварина, Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил свое славное поприще". Матросы толпились вокруг гроба целые сутки, целуя руки мертвеца, сменяя друг друга, уходя снова на бастионы, и возвращались к гробу, как только их опять отпускали. Вот письмо одной из сестер милосердия, живо восстанавливающее перед нами переживавшийся момент: "...Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, кругом много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы... По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него". Похороны Нахимова навсегда запомнились очевидцам: "Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубокого, грустного впечатления... Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов... Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом... И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию: но они были так любезны, что все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особенно над морем, мрачные, тяжелые тучи, только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника". из книги Тарле Е.В., "Павел Степанович Нахимов"

-

11 июля 1904 г. Родился Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов Николай Герасимович Кузнецов родился 11 июля (24.07 по н.ст.) 1904 года в деревне Медведки Котласского района Архангельской области в крестьянской семье. В 1919 году, в 15 лет, он уговорил секретаря сельсовета выдать справку, что родился в 1902 году, после чего смог поступить на службу в Северо-Двинскую военную флотилию. В 1926 году окончил Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Плавал вахтенным начальником на черноморском крейсере "Червона Украина". Высшее военное образование получил в Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова, оперативный факультет которой с отличием окончил в 1932 году. С мая этого же года служит старшим помощником командира крейсера "Красный Кавказ". При активном участии Кузнецова крейсер за год стал одним из лучших кораблей Черноморского флота. С 1934 по 1936 годы командовал крейсером "Червона Украина". В 1936-1937 годах капитан I ранга Кузнецов находился в Испании в качестве военно-морского атташе и главного военно-морского советника республиканских войск. Альмиранте Николас, так называли его испанцы, обеспечивал доставку морем оружия из СССР. В эти годы по стране прокатилась очередная волна репрессий, на этот раз сильно затронувшая высшие командные должности в армии и флоте. К 1939 году из командного состава флота были расстреляны 41 человек, в том числе 2 начальника морских сил и 6 командующих флотами и флотилиями. Наиболее сильные потери понесли Тихоокеанский и Северный флоты. После возвращения на родину Н.Г. Кузнецов был назначен заместителем командующего, а затем командующим Тихоокеанским флотом. Внес большой вклад в становление и развитие морских сил на Дальнем Востоке. В апреле 1939 года Н.Г. Кузнецов назначен Народным комиссаром Военно-Морского Флота. Ему было в это время только 35 лет. После того, как 7 мая 1940 года в стране были восстановлены генеральские и адмиральские звания, имевший до этого звание флагмана флота 2 ранга, Кузнецов стал адмиралом. 19 июня 1941 года Н.Г. Кузнецов приказал командующим флотами и флотилиями западных направлений объявить оперативную готовность № 2, а в 23 часа 50 минут 21 июня шифротелеграммой самостоятельно перевел флоты на боеготовность № 1. Вовремя выполненные на кораблях и морских базах, эти мероприятия позволили не потерять в первый день войны ни одного боевого корабля. Все годы Великой Отечественной войны Н.Г. Кузнецов руководил ВМФ страны. Он входил в Ставку Верховного Главнокомандования, участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях глав правительств союзных держав, руководил операциями флота в войне с Японией. Но после войны И.В. Сталину стали не нужны популярные в народе и армии военноначальники. После конфликта о нецелесообразности разделения на части Балтийского флота Н.Г. Кузнецов был снят с должности. В январе 1948 года Н.Г. Кузнецов вместе с адмиралами В.А. Алафузовым, Л.М. Галлером и Г.А. Степановым был отдан под суд по сфабрикованному делу о передаче англичанам документации по немецкой акустической торпеде с потопленной лодки "U-250", а также отечественной высотной торпеде 45-36 АВА. Суд был скорый и неправый. В феврале 1948 года Алафузов и Степанов были приговорены к 10 годам лишения свободы, Галлер - к 4 годам (12 июля 1950 года он скончался в психиатрической тюрьме Казани). Н.Г. Кузнецова посадить в тюрьму не решились, но разжаловали его в контр-адмиралы.Вскоре Сталин понял, что Кузнецова необходимо вернуть к активной работе. В 1951 годах адмирал вновь назначен военно-морским министром. В 1953 году, уже после смерти Сталина, решение суда по делу адмиралов было отменено за отсутствием состава преступления. В этот год Н.Г. Кузнецов был назначен Первым заместителем министра обороны и Главнокомандующим ВМС. При Н.Г. Кузнецове наш флот начал становиться ракетным и атомным. Отстаивая интересы флота во время его "реформирования" Н.С. Хрущевым, доказывая необходимость строительства авианосцев, Н.Г. Кузнецов снова стал неудобным для высшего государственного руководства. Использовав в качестве предлога взрыв в октябре 1955 года линкора "Новороссийск", К.Г. Жуков по инициативе Н.С. Хрущева в 1956 году разжаловал Н.Г. Кузнецова до вице-адмирала и отправил в отставку без права восстановления. Бюст Адмиралу Флота Советского Союза Кузнецову Н.Г в Севастополе Памятник Адмиралу Флота Советского Союза Кузнецову Н.Г в Архангельске Скончался Н.Г. Кузнецов 6 декабря 1974 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. За годы службы он дважды был контр-адмиралом, трижды - вице-адмиралом, один раз адмиралом и дважды при жизни имел высшее воинское звание на флоте - Адмирал Флота Советского Союза. В 1988 году его посмертно восстановили в этом звании. Героический бой парохода "Веста" В 70-х годах XIX столетия Балканы вновь стали очагом войны. В 1876 году широко развернулось восстание народов Боснии, Герцеговины и Болгарии против турецкого ига. Турецкие войска с невероятной жестокостью расправлялись с восставшими. Сербия и Черногория объявили войну Турции. В феврале 1877 года правительство России потребовало от султана прекратить насилие и провести реформы в пользу славянского населения Балкан. Турция отвергла это требование. В ответ на это 12 апреля 1877 года Россия объявила ей войну. После Крымской войны России было запрещено иметь сильный военный флот на Черном море. Только в 1871 году наше правительство заявило об отказе соблюдать эти ограничения, но воссоздать Черноморский флот не успели. К 1877 году у нас на Черном море было только два броненосца береговой обороны (поповки - круглые корабли с сильной артиллерией, но очень плохой мореходностью, предназначенные для обороны крепостей, портов и других береговых объектов), а также 5 устаревших пароходофрегатов. Турция же имела 13 современных броненосных кораблей и 15 пароходофрегатов. С началом войны Турция запретила проход русских торговых судов через Черноморские проливы и объявила блокаду всех русских портов на Черном и Азовском морях, хотя фактически никакой блокады не установила. Иностранцы поверили заявлению о введении блокады и прекратили отправку своих судов в наши порты. Иностранная торговля России на Черном и Азовском морях прекратилась. Черноморскому флоту была поставлена задача: активными боевыми действиями по всей акватории Черного моря доказать, что никакой блокады не существует. Для этого в торговом флоте закупили 6 быстроходных пароходов и переоборудовали их в крейсера, для действий на коммуникациях противника. Нашлись способы борьбы и с крупными кораблями турок. Пароход "Константин" по предложению его командира лейтенанта С. О. Макарова был оснащен минными катерами, которые могли атаковать корабли противника шестовыми минами. Среди этих новых крейсеров был и винтовой пароход "Веста" водоизмещением 1800 тонн. Он был построен в 1858 году и мог развивать скорость до 12 узлов. Всего за две недели на нем были установлены 9 орудий и два минных катера с шестовыми минами. Экипаж 117 человек набрали исключительно из добровольцев с Балтийского и Черноморского флотов. Командиром "Весты" был назначен капитан-лейтенант Николай Михайлович Баранов. Еще до войны, подобно С. О. Макарову, он работал над идеей использования минных катеров для борьбы с крупными кораблями противника. Он же был инициатором вооружения вспомогательных крейсеров крупнокалиберными мортирами, позволявшими поражать неприятеля в не защищенные броней участки палубы. Стремясь воплотить эти идеи на практике, он и добился назначения на "Весту". 28 июня в Николаеве состоялся смотр и приемка переоборудованного парохода, а уже 10 июля он вышел в свое первое крейсерское плавание. Командир "Весты" имел приказание крейсировать в районе порта Костюнджа (Констанца) и перехватывать турецкие пароходы, следовавшие туда с войсками и воинскими грузами. Сразу после выхода в море провели первое артиллерийское учение, а затем зарядили орудия и приготовились к встрече с противником. Остаток дня и ночь прошли спокойно. Утром 11 июля, находясь примерно в 35 милях от порта Костюнджа, заметили на горизонте густую полосу черного дыма. Командир предполагал, что это торговое судно и пошел на перехват. Суда быстро сближались. Вскоре стало очевидно, что впереди турецкий броненосец "Фетхи-Буленд", который идет в атаку на "Весту". "Бой парахода "Веста" с турецким броненосцем "Фехти–Буленд" в Черном море 11июля 1877 г. С картины Судковского. Г. 1850—1885, Здесь надо сказать, что турецкие броненосцы строились в основном в Англии, что уже говорит об их высоких боевых качествах. Эти корабли имели толстую бортовую броню и сильную артиллерию в бронированных башнях. "Веста" же вообще не имела брони, толщина ее бортового железа составляла всего полвершка (2,2 см), а артиллерия состояла из орудий и мортир, предназначенных только для ближнего боя. Вес снаряда орудий броненосца во много раз превышал вес наших снарядов, а дальность стрельбы турецких орудий была более чем в два раза больше, чем у пушек "Весты". Не трудно представить, что ожидало "Весту" в бою с таким сильным противником. Броненосец поднял турецкий флаг и открыл огонь. На "Весте" ответили залпом из носовых орудий. Вражеские бомбы стали ложиться близко по бортам, обдавая наших моряков на палубе водой и градом осколков. Баранов стал маневрировать, стараясь не подставлять неприятелю борта. Попадание даже одной бомбы в борт могло вывести из строя паровую машину и лишить корабль хода. Бомбы "Весты" не могли пробить бортовую броню броненосца, поэтому вся надежда была на огонь наших мортир, которые могли поразить палубу броненосца. Вскоре выяснилось, что броненосец обладает большей скоростью хода и может выбирать дистанцию и угол обстрела нашего парохода. Несмотря на всю тяжесть складывавшегося положения, Баранов находился на мостике и хладнокровно руководил боем и маневрами корабля. Первые три часа боя прошли благополучно. Не было ни убитых, ни раненых. Однако броненосец перешел к более активным действиям. Он сократил дистанцию до 500 сажен (примерно 1 км) и открыл ружейный огонь. На такой близкой дистанции его первый же артиллерийский залп накрыл "Весту". Несколько бомб попали в корму, а одна пробила палубу и вызвала пожар над крюйт-камерой. Тушить его бросился старший офицер "Весты" лейтенант Владимир Перелешин. Его брат, тоже лейтенант, заведовавший минной частью, в это время поднялся на мостик и просил у командира разрешения атаковать броненосец минными катерами. Однако, спустившись с мостика, он тут же был убит разорвавшейся бомбой. Броненосец сократил дистанцию до 350 верст. Тогда Баранов вызвал стрелков на мостик и приказал открыть ружейный огонь по неприятелю. Между тем полуденный зной и напряженная работа стали утомлять людей. Количество убитых и раненых постоянно нарастало. Казалось, что развязка уже близка. Баранов решил подойти к броненосцу вплотную и взорвать оба корабля. Решение объявили матросам. Все перекрестились и ответили дружным "Ура!". "Бой парахода "Веста" с турецким броненосцем "Фехти–Буленд" в Черном море 11июля 1877 г. С картины Айвазовского К. 1817—1899 В это время разорвалась еще одна бомба, и был убит наводчик кормовой мортиры. Тогда вместо наводчика встал лейтенант Зиновий Рожественский (будущий вице-адмирал и командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой). Его удачный выстрел решил исход боя. Бомба попала в крышу башни, пробила ее и разорвалась внутри. На броненосце началась паника. Он окутался облаком дыма и пара, стал отставать, а затем повернул на обратный курс. "Веста" послала ему в вдогонку последний залп. Более 5 часов длился этот героический бой. На "Весте" было убито 12 и ранено 28 человек. На следующее утро израненная и опаленная пожаром, но с гордо реющим флагом "Веста" пришла в Севастополь. Встречать ее вышло почти все население города. Капитан-лейтенант Н. М. Баранов в донесении о бое писал, что весь экипаж проявил геройство и достоинство, показывая примеры мужества и необычайной храбрости. "Честь русского имени и честь нашего флага поддержаны вполне", отметил в своем донесении Главный командир Черноморского флота и портов генерал Аркас. Император Николай I в телеграмме передал всем офицерам и команде парохода сердечное спасибо. "Они вновь доказали, что старый дух нашего славного Черноморского флота жив и в новом поколении", подчеркнул он. Все участники боя были награждены по-царски. Офицеров повысили в званиях, Баранов, Перелешин и Рожественский были награждены орденом Св. Георгия 4-й степени. Остальные офицеры - орденом Св. Владимира с мечами и бантом. Для нижних чинов было пожаловано 12 Георгиевских крестов (знак отличия военного ордена) и столько же унтер-офицерских вакансий. Все офицеры и матросы были награждены пожизненными пенсиями. Вспомогательные крейсера сыграли значительную роль в последующих войнах, став прообразом океанских рейдеров. При написании статьи были использованы следующие материалы: Боевая летопись русского флота. Москва. 1948 г. Хребтов А. Бой Весты. Москва. 1878 г. Краснознаменный Черноморский флот. Москва. 1979 г. Альманах "Андреевский флаг" № 35. Москва. 1996 Владимир Додонов - автор статьи, создатель сайта www.kliper2.ru Суд над вице-адмиралом Крюйсом. Портрет Корнелиуса Крюйса, неизвестный художник, около 1709—1714 годов. В средине июля 1713 года на Балтийском флоте произошел чрезвычайный случай. Русская эскадра во главе с вице-адмиралом Крюйсом преследовала три шведских судна недалеко от Гельсингфорса. Передовые корабли уже были готовы устремиться на абордаж и ждали только приказа адмирала. Неожиданно корабль "Выборг" выскочил на камни. Шедший за ним флагманский корабль "Рига" успел только немного замедлить ход и тоже оказался на камнях. Погоня прекратилась. Часа через два "Ригу" сняли с камней, а "Выборг" спасти не удалось. Корабль переломился, и его пришлось сжечь.Этот случай имел для нас тяжелые последствия. Петр I планировал в течение этой кампании завоевать южную часть Финляндии и вынудить шведов заключить мир. Для этого флот должен был захватить господство в Финском заливе. А наш парусный флот после этой неудачи утратил инициативу, 25 июля ушел в Кронштадт и больше активности не проявлял. Корнелий Крюйс начал службу в голландском флоте. Петр I познакомился с ним в Амстердаме в 1697 году, пригласил его на службу и в знак своего покровительства пожаловал ему чин вице-адмирала и шпагу с серебряным эфесом. Приехав в Россию, Крюйс строил флот в Воронеже, составил карту Дона, ездил в Голландию нанимать иностранцев, несколько раз отражал нападение шведов на Кронштадт и Петербург. Под наблюдением Крюйса закончено строительство крепости в Кронштадте и Толбухина маяка. В Петербурге ему поручили заведовать вооружением кораблей. Все удивлялись его умению при скудности средств и мастеров воплощать государевы замыслы в жизнь. Петр I высоко ценил Крюйса как искусного мореплавателя, знатока кораблестроения, одаренного деятельной натурой и всеобъемлющим умом. А также за его крутой и открытый нрав. Однако сейчас он был глубоко огорчен неудачей. Виновных решили предать суду. В его состав были назначены: лейтенанты Мишуков и Зотов, капитан-лейтенант Беринг, капитаны Нальсон, Кронебург, Змаевич и Сиверс, капитан-командор князь Меншиков и корабельный контр-адмирал Петр Михаилов. Президентом суда был назначен генерал-адмирал граф Апраксин. В качестве обвиняемых предстали вице-адмирал Крюйс, командир корабля "Выборг" капитан-командор Шельтинг, командир корабля "Св. Антоний" капитан-командор Рейс и командир 30-пушечного фрегата "Св. Петр" капитан Дегрюйтер. В отношении Крюйса рассматривалось сразу два случая, связанных с "упущением" неприятеля, произошедших в 1712 и в 1713 годах. При изучении обстоятельств дела было выяснено, что вечером 23 июля 1712 года у Толбухиной косы были обнаружены два корабля и шнява шведов. Флот во главе с вице-адмиралом Крюйсом вышел им на встречу, но наступившая ночь заставила встать на якорь. С рассветом 24 июля началась погоня. В 11 часов, когда ветер совсем стих Крюйс приказал буксировать участвовавшие в погоне суда скампавеями. К полудню ветер засвежел, и шведские корабли стали удаляться. Крюйс приказал прекратить погоню. Шведы повернули и стали приближаться к нашим судам. Крюйс выжидал, но затем все-таки дал сигнал о продолжении погони, однако вскоре стемнело и пришлось встать на якорь. В течение двух следующих дней, 25 и 26 июля, шведские суда держались на виду нашей эскадры, но Крюйс не предпринял никаких действий для их преследования. Та же нерешительность была характерна для действий Крюйса и в 1713 году. 9 июля флот вышел в Ревель, чтобы, используя его как передовую базу, содействовать сухопутной армии, которая должна была продвигаться по южному побережью Финляндии. Накануне выхода Крюйс на обеде с командирами кораблей приказал при встрече с неприятелем решительно идти на абордаж. Около полудня 10 июля дозорные суда известили, что видят три неприятельских судна. Ветер был нам попутный, поэтому, прибавив парусов, вся эскадра пошла в погоню. Крюйс собрал на совет командиров ближайших судов. Было решено гнаться за неприятелем до ночи, а затем идти в Ревель. Расстояние до неприятеля постепенно сокращалось, но наступила ночь, ветер стих и выпал туман. Рано утром 11 июля погоня возобновилась, и в 5-ом часу передовые корабли открыли огонь из погонных орудий. Корабли "Св. Антоний", "Полтава" и "Выборг" были готовы к абордажу, ожидая сигнала адмирала. В этот момент "Выборг" и "Рига" оказались на камнях. Поскольку адмирал не мог управлять эскадрой, в командование должен был вступить старший по званию, в данном случае командир корабля "Св. Антоний" капитан-командор Рейс, однако он не принял командования, прекратил погоню, хотя был ближе всех к неприятелю. Шведские суда соединились со своей эскадрой, и ушли в Гельсингфорс. Таким образом, деятельнейший помощник Петра I и старейший, заслуженный адмирал нашего флота оказался на скамье подсудимых. Оправдываясь, Крюйс обвинял подчиненных в том, что они не исполнили свой долг. Во время следствия он подал рапорт о том, что подчиненные намеревались сдать его в плен шведам. Однако обвинения тоже были весьма сильными. Особенно активно выступал капитан-командор Шельтинг (командир корабля "Выборг"). Он назвал Крюйса "глупцом, который позорит всех иностранцев в России". В заключение он заявил, что Крюйс в целях личного обогащения использовал суда эскадры для тайной перевозки соли из Ревеля в Кронштадт. Каждый судья подал свое мнение и приговор в письменном виде. Меры наказания предлагались различные, но подсудимых никто не оправдывал. Суд принял решение, которое было высказано в записке князя Меншикова и Петра Михайлова. В отношении Крюйса суд выдвинул следующие обвинения. По первому делу: во-первых, 24 июля, когда ветер стих, приказ о буксировке кораблей скампавеями был отдан слишком поздно. Во-вторых, приостановил погоню, а затем медлил около 2-х часов с ее продолжением. В-третьих, 25 и 26 июля не пошел в погоню и такими "худыми" поступками неприятеля упустил. По второму делу в обвинении было отмечено, что Крюйс во многом проявил неисполнительность по своей должности. Первое, не надлежало давать ордеры (приказы) за рюмкой водки (на обеде 8 июля). Второе, в протоколе совещания командиров было записано решение гнаться за неприятелем, но не было самого важного указания об абордаже неприятеля. Третье, адмирал должен был дать сигнал об абордаже сразу, как только передовые корабли настигли неприятеля. Четвертое, когда его корабль сел на камни, он должен был перейти на другой корабль и продолжать погоню. Пятое, по заявлению вице-адмирала, подчиненные ему командиры кораблей намеревались выдать его неприятелю. "Это великое преступление" и заявить о нем надлежало немедленно, а не через три дня после начала разбирательства. Таким образом, господин вице-адмирал не один раз, а в двух кампаниях пренебрег интересами монархии и должность свою не исполнил, констатировал суд. Капитан-командор Шельтинг заявил о своем намерении сойтись с неприятелем на абордаж. Он имел такую возможность до посадки корабля на камни, но должности своей не исполнил. Капитан-командор Рейс должен был принять командование эскадрой и идти на абордаж неприятеля. Однако он не только должности не исполнил, но и прекратил атаку. Капитан Дегрюйтер показал себя явно "худым" человеком: когда у него матрос упал в море, он прекратил погоню и повернул судно на спасение матроса, хотя достаточно было послать для этого бот, который был у него на бакштове. Примечательно, что посадка кораблей на камни и даже потеря корабля "Выборг" никому из подсудимых в вину не ставилась. Все внимание было сосредоточено на том, что были упущены возможности нанести поражение неприятелю. Это стало главным и при определении меры наказания. На заключительном заседании суда 22 января 1714 года был оглашен приговор: наказать вице-адмирала Крюйса смертью, капитан-командора Шельтинга снизить в звании, капитан-командора Рейса расстрелять, а капитана Дегрюйтера выслать из России. Затем была объявлена Монаршая милость: Крюйса лишить чинов и сослать в Тобольск. Рейса привязать с завязанными глазами к позорному столбу и приготовить к расстрелу, а потом сослать в Сибирь. С Шельтингом и Дегрюйтером поступить по приговору. Крюйса сослали в Казань, где он пробыл 13 месяцев, после чего был прощен, восстановлен в чинах и честно служил на весьма высоких административных должностях, но командные посты ему уже не доверяли. Шельтинг был восстановлен в прежнем звании в том же 1714 году. При написании статьи были использованы следующие материалы. Соколов А. Суд над вице-адмиралом Крюйсом. Морской сборник № 1 1849 г. Шереметьев Б. Шпага адмирала Крюйса. Морской сборник № 6 1989 г. Биографический очерк о К. И. Крюйсе. "Морской сборник" № 11 1990 г. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург. 1852 г. Владимир Додонов - автор статьи,

-

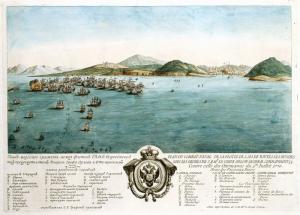

7 июля 1770 г. — победа русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменской битве в русско-турецкой войне 1768—1774 гг... На картине изображён адмирал Григорий Андреевич Спиридов: После Хиосского боя 5 июля турецкий флот отступил в Чесменскую бухту, где турецкие корабли образовали две линии из 8 и 7 линейных кораблей соответственно, остальные суда заняли позицию между этими линиями и берегом. В течение дня 6 июля российские суда обстреливали турецкий флот и береговые укрепления с большого расстояния. Из четырёх вспомогательных судов были сделаны брандеры. В 17:00 6 июля бомбардирский корабль «Гром» стал на якорь перед входом в Чесменскую бухту и начал обстрел турецких судов. В 0:30 к нему присоединился линейный корабль «Европа», а к 1:00 — «Ростислав», в кильватере которого пришли брандеры. «Европа», «Ростислав» и подошедший «Не тронь меня» образовали линию с севера на юг, вступив в бой турецкими кораблями, «Саратов» стоял в резерве, а «Гром» и фрегат «Африка» атаковали батареи на западном берегу бухты. В 1:30 или немного раньше в результате огня «Грома» и/или «Не тронь меня» один из турецких линейных кораблей взорвался из-за перехода пламени с горящих парусов на корпус. Горящие обломки от этого взрыва забросали другие корабли в бухте. После взрыва в 2:00 второго турецкого корабля российские корабли прекратили огонь, а в бухту вошли брандеры. Два из них под командованием капитанов Гагарина и Дагдейла (англ. Dugdale) туркам удалось расстрелять (согласно Эльфинстону расстрелян был только брандер капитана Дагдейла, а брандер капитана Гагарина отказался идти в бой), один под командованием Маккензи (англ. Mackenzie) сцепился с уже горевшим кораблем, а один под командованием лейтенанта Д. Ильина сцепился с 84-пушечным линейным кораблём. Ильин поджёг брандер, а сам вместе с командой покинул его на шлюпке. Корабль взорвался и поджёг большинство оставшихся турецких кораблей. К 2:30 взорвались ещё 3 линейных корабля. Около 4:00 российские корабли послали шлюпки с тем, чтобы спасти два ещё не горевших крупных судна, однако вывезти удалось только одно из них — 60-пушечный Родос. С 4:00 до 5:30 взорвалось ещё 6 линейных кораблей, а в 7-м часу — одновременно 4. К 8:00 бой в Чесменской бухте был завершён. После Чесменского сражения русскому флоту удалось серьёзно нарушить коммуникации турок в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. В память о Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные медали. Медали были изготовлены по «указу её Императорского Величества Императрицы Екатерины Алексевны»: «Медаль эту жалуем мы всем находившимся на оном флоте во время сего Чесменского счастливого происшествия как морским, так и сухопутным нижним чинам и позволяем, чтобы они в память носили их на голубой ленте в петлице». Екатерина. Граф Алексей Орлов получил право присоединить к фамилии наименование Чесменского.

-