ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА НА ПАМИРЕ:

Российский Форпост на «Крыше мира». Геополитический Феномен Памирского поста в обеспечении имперских интересов и региональной безопасности в туркестане и сопредельных странах (вторая половина XIX – начало XX вв.)

Статьи

В 1876 году после завоевания Кокандского ханства и преобразования его в Ферганскую область Туркестанского генерал-губернаторства отряд генерал-майора Михаила Скобелева поднялся на Памирское нагорье. Памир до его южной границы – хребта Гиндукуш входил в состав Кокандского ханства, присоединенного к России. Петербург полагался на англо-русские соглашения 1872 – 1873 годов, по которым Памир признавался сферой влияния России и М.Д. Скобелев тогда покинул Памир. Но Великобритания нарушила заключённые с Россией соглашения и инициировала Афганистан захватить западнопамирские бекства. Осенью 1883 года войска эмира Афганистана Абдуррахман-хана захватили независимые припамирские бекства Шугнан, Рушан и Вахан. Господство афганцев продолжалось десять лет, и это было самым чёрным десятилетием в истории местного населения. Истребление мужчин, насилия над их жёнами и дочерьми, массовый угон в рабство девушек, женщин и детей, ограбления кишлаков привели край к разорению. Геноцид связанный с вырезанием целых кишлаков стал причиной массового исхода людей из разных мест. Часть беженцев погибла, а часть нашла убежище в Сарыкуле и Фергане[1].

Восточный Памир в 1884 году был оккупирован Китаем. Китайские посты в 1889 году стояли уже в самом центре нагорья. Великобритания лелеяла план раздела Памира между Китаем и Афганистаном. Тем самым они чужими руками преградили бы русским путь к Гиндукушу и далее в Индию. Участились рекогносцировки Памира британскими эмиссарами. В 1890 году англичане начали прокладку шоссе Сринагар – Гильгит, которое выводило англичан на ближайшие подступы к Памиру с юга.

В ответ на это в мае 1891 года туркестанский генерал-губернатор барон Александр Вревский приказал командиру 2-го Туркестанского линейного батальона полковнику Михаилу Ионову произвести рекогносцировку Памира и «восстановить права России» на него. А чтобы придать этой рекогносцировке более авторитетный и решительный характер, к войскам этим прибыл и сам командующий войсками округа.

После этой рекогносцировки из состава войск Туркестанского военного округа ежегодно отправлялся небольшой отряд войск, приблизительно в составе одной роты пехоты и сотни казаков для несения сторожевой службы на самой дальней черте среднеазиатских владений России, в Алайских горах. Отряд Ионова состоял из 122 человек, которых выделили войска Ферганской области – охотничьи команды 2-го, 7-го, 15-го, 16-го и 18-го Туркестанских линейных батальонов и 6-й Оренбургский казачий полк. Старый туркестанец, полковник Ионов 10 июля 1891 года отряд поднялся на Памир. Везде на своем пути он расставлял пограничные камни с надписью «полковник Ионов. 1891»[2].

Обойдя восточную часть южной окраины Памира, Ионов с 30 казаками, охотниками и офицерами 26 июля перевалил через Гиндукуш и спустился в английские владения Индию. Пройдя по Индии около ста верст, полковник повернул на север и вновь вышел на южную границу Памира. Встреченные китайские пикеты и британские разведчики были выдворены из пределов империи.

Своевольно перейдя Гиндукуш, Ионов разведал кратчайший путь в Британскую Индию. Но в конце 1891 года прогнанные Ионовым из восточной части Памира китайские посты сразу же после ухода русских в Фергану вернулись обратно, а афганцы из западной части Памира выдвинулись в самый его центр.

Имперским интересам России наносился урон и 18 апреля 1892 года Александр III повелел двинуть на Памир отряд, в который вошли сводный батальон от 3-й Туркестанской линейной бригады, половина 6-го Оренбургского казачьего полка, команда Туркестанского саперного полубатальона и 4 орудия Туркестанской конно-горной батареи[3].

По настоянию дипломатов, войскам все же запретили выдвигаться южнее реки Мургаб, которая делит Памир на северную и южную половины. В июне 1892 года несмотря на запрет, Ионов с сотней оренбуржцев, ротой охотников и двумя пушками прошел за Мургаб, к озеру Яшилькуль: там, на урочище Сумэ-Таш, обосновался афганский пост. На рассвете 12 июля в завязавшейся схватке афганский пост был уничтожен. После этого афганские отряды поспешили покинуть Памир.

Капитан А.Г. Скерский с 45 казаками проник на крайний юго-восток Памира, к урочищу Акташ, где китайцы уже возводили укрепление. По требованию русского офицера они отошли на свою территорию, а укрепление было снесено.

В сентябре 1892 года Ионов вернулся в Ферганскую долину, а в урочище Шаджан остался на зимовку Шаджанский отряд во главе с капитаном генерального штаба П.А. Кузнецовым.

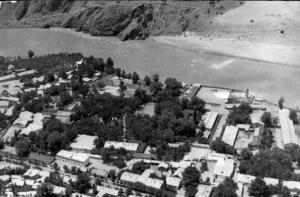

В 1893 г. в центре Восточного Памира, на высоте 3.658 метров над уровнем моря, трудами солдат и казаков Памирского отряда под техническим руководством военного инженера Адриана Георгиевича Серебренникова, на месте впадения реки Акбайтал в реку Мургаб в урочище Шаджан, была выстроена небольшая крепость под названием Памирский пост штаб-квартира Памирского отряда. А.Г.Серебренников построил земляной редут с двумя барбетами – насыпными площадками для пулеметов «Максим» (более правильное наименование – митральезы системы Максима Норденфельдта – В.Г.).

Внутри редута поставили утепленные юрты, в которых разместились охотничьи команды 2-го, 4-го, 7-го, 16-го, 18-го и 20-го Туркестанских линейных батальонов, полусотня оренбуржцев 6-го полка и команда киргизских джигитов – всего 234 человека.

«…16 июля приступили к работе… 22 июля был заложен первый камень, а к 1 ноябрю были уже закончены приемный покой с аптечкой, офицерский флигель с канцелярией и общей столовой, две полуротные землянки, кухня с хлебопекарней, баня, и насыпан бруствер», – вспоминал позже начальник памирского отряда Василий Николаевич Зайцев, тесть выдающегося востоковеда и военачальника, крёстного отца русской геополитики Андрея Евгеньевича Снесарева.

«Скучно и однообразно тянулись дни на Памирском посту. Работы по сооружению улиток, заготовка терескена на зиму и другие приготовления занимали большую половину дня. Почта приходила раз в неделю, и все с жадностью хватались за письма и газеты, читая в них новости, совершившиеся полтора месяца тому назад. Наконец прибыл и начальник гарнизона, капитан Генерального штаба П.А. Кузнецов, произвел смотр — и все опять втянулось в старую колею. В начале октября вдруг выпал глубокий снег… закрылись и перевалы … и памирская зима разразилась со всеми своими вьюгами и метелями. Ежедневно на ближайшую высоту высылался наблюдательный пост на случай появления противника. Были отправлены разъезды в сторону афганцев, но все было тихо, никто не появлялся, да и кому бы в голову пришло двинуться теперь в поход, когда из юрты носа высунуть нельзя, а если выходить на воздух, то только разве по службе. Хлеб пекли хороший, суп с консервами или щи из сушеной капусты были великолепны, баранина имелась своя, водка, вина и коньяк были — чего же лучше? Даже книги и карты, всегдашние спутники офицера в походе, и те имелись и разнообразили длинные скучные вечера».

Во время зимы, когда гарнизон не мог производить строевых учений, благодаря суровой погоде офицеры занимались словесными занятиями с нижними чинами, но, лишь только настали первые весенние дни, опять начались правильные учения. Маршировка, гимнастика, прикладка, рассыпной строй, а параллельно с тем стрельба и сторожевая служба велись самым исправным образом.

Несмотря на требовательность начальника отряда и строгость его в случае каких-либо упущений, солдаты любили капитана П.А. Кузнецова за его заботы о них, и приятно было слышать солдатские отзывы о своем начальнике. «Капитан наш — отец», — говорили шаджанцы. Сами солдаты помимо начальства собрали деньги и поднесли шашку на память своему командиру с надписью. Тронутый, капитан с благодарностью принял подарок, но вернул затраченные деньги солдатам.

Вместе с весною проснулась от тяжкого зимнего сна и вся природа сурового Памира …Один за другим стали открываться перевалы, и с Ферганою установилось правильное сообщение. Целая груда писем и газет сразу была получена шаджанцами, и они, как голодные звери, набросились на эту так долго ожидаемую добычу.

Прибыла смена под начальством капитана В.Н. Зайцева нового коменданта Памирского поста, старого туркестанского служаки, бывшего одно время ординарцем Скобелева и участвовавшего в походах на Хиву и на Коканд. Его отряд сменил гарнизон в Шаджанском укреплении.

Снова начались работы по сооружению более удобных жилищ, возводились цейхгаузы, баня, выстроена была метеорологическая будка, строилось офицерское собрание, и вместо низких неудобных землянок вырастали мало-помалу сносные, сложенные из сырцового кирпича и камня жилища.

Время от времени начальником отряда высылались разъезды по направлению к афганским владениям, и капитан П.А. Кузнецов произвел рекогносцировку по Дарвазу, дойдя до крепости Кала-и-Ванч. Жители таджикских селений Шугнана и Рошана просили начальника Памирского поста о принятии их под покровительство России»[4].

С годами Памирский пост расширился, а его военное значение несколько уменьшилось, и он стал по названию одноименной реки называться городом Мургаб. Вплоть до самого последнего времени до 2004 года здесь базировался Памирский пограничный отряд СНГ, а фактически – русский. Но выстроенный тогда Памирский пост был не только форпостом русской армии на Памире, о чем свидетельствует знаменитый шведский путешественник Свен Гедин, гостивший здесь в 1894 г.

В общем, отмечает шведский учёный, Памирский пост живо напоминает военное судно. Стены – это борта корабля, необозримая открытая Мургабская долина – море, крепостной двор – палуба, по которой мы часто гуляли и с которой в сильные бинокли обозревали отдаленнейшие границы нашего кругозора, на котором по вторникам появлялся одинокий всадник. Это джигит-курьер, возящий желанную почту из России. Прибытие его составляет настоящую эпоху… По получении почты весь день проходит в чтении, новости с Родины поглощаются с жадностью, и за обеденным столом офицеры обмениваются друг с другом полученными сведениями и впечатлениями, произведенными на них важными событиями, произошедшими в последнее время там, далеко, в водовороте мирового океана жизни… Отношения между офицерами и командой наилучшие. 30 человек солдат за отбытием срока службы должны вернуться в Ош, и трогательно было видеть, как при прощании офицеры, по русскому обычаю, трижды целовались с каждым из уходящих нижних чинов…[5]

Такое же отношение к нижним чинам было и у известного туркестанского географа и гляциолога полковника Николая Леопольдовича Корженевского, позднее профессора Среднеазиатского государственного университета. Будучи в 1912 г. по пути в Кашгар вновь в этих краях, он занес в дневник:

Но что же увидел Корженевский на Памирском посту тогда, 4 июля 1903 года?

Пост даже вблизи плохо виден, и только за версту можно различить фасы укрепления и постройки. При въезде окружили нас нижние чины поста и с нескрываемой радостью смотрели на нас, пришельцев из далекой Ферганы. Через несколько минут появился начальник Памирского поста поручик Петр Аполлонович Конюхов, обрадованный появлением нового человека, начал осыпать меня вопросами о том, что делается на белом, дальнем свете…

… Высота места, обнаженная картина гор, непрерывистый ветер, лютые морозы и полнейшая изолированность от великого мира земного, одиночество, отсутствие женщин – все это привело к тому, что очень немногие из памирских офицеров возвращаются здоровыми и нормальными на родину. Обыкновенно сердечные пороки и страдания нервной системы, до умопомешательства и смерти включительно, бывают наградой памирскому труженику-отшельнику… Сама природа как бы подчеркивает невозможность органической жизни в этом мертвом царстве … Только один терескен, некрасивый, корневатый кустарник может спорить с суровой здешней природой, давая человеку хорошее топливо, поддерживает его тусклую жизнь[6].

Особенно тяжела была первая зимовка на Памирском посту, когда отряд остался наедине с Восточным Памиром – плоскими сухими долинами между грядами таких же безжизненных холмов. Ни деревца; всюду камень, галька, песок и непрекращающийся, несущий тучи пыли ветер… Люди теряли в весе; у них начиналась цинга, анемия, а у некоторых и горная болезнь. Изнуряли и резкие суточные колебания температуры. Но поставленные «над Индией» шаджанцы держались[7]. Вели разведку, строили вместо юрт полуземлянки, в бураны и 30-40-градусные морозы выходили на ночные учения: спасая людей от цинги, Поликарп Алексеевич Кузнецов не давал им расслабляться. Его же заботами в отряде был создан солдатский театр; уже в 1894 году на посту завели и свой оркестр. Заботился о солдате и старый туркестанец капитан В.Н.Зайцев, отряд которого в августе 1893 года сменил на Памирском посту отряд П.А. Кузнецова.

Ветеран туркестанец А. Андреев вспоминал впоследствии «С одним из таких отрядов мне пришлось совершить переход от города Оша до поста Памирского, затерявшегося среди суровых Алайских гор и отстоящего от самого ближайшего населенного русскими жителями пункта на 800 верст, а оттуда до поста Хорогского, на котором суждено было пробыть около полутора года.

В день выступления отряд был выстроен на лужайке за рекой, против лагеря 4-го батальона. Прибыл священник и, при стечении чуть не всего небольшого населения г. Оша, начался напутственный молебен… Усердно молились солдаты, выступая в трудный, далекий и неведомый путь… Да, некоторым из них не суждено было вернуться на родину … у них невольно навертывались слезы. Но вот все кончено: первыми двинулись вьюки, а спустя немного молодецки выступил отряд под звуки красивого Драгомировского марша…На плоскогорье, окруженном со всех сторон горами, представляющими дикие гранитные громады, ютится наша небольшая крепостца. Укрепление выстроено в виде четырехугольника с невысокою стеной и барбетом, на котором красуются два пулемета»[8].

Китайцы продолжали нарушать границы Памира, но теперь на их пути все чаще вставали солдаты России. К некоторому ослаблению напряжённости на памиро-алайском участке русско-китайской границы привело подписание Россией и Китаем соглашения 1894 года, и всё же Кашгарская администрация проводила эпизодические вылазки разъездов на контролируемые Россией территории, грабившие население и собиравшие разведывательную информацию. Широко применялись агитационно-пропагандистские акции. Вдоль границы цинские эмиссары уговаривали российских памирцев переселяться в Сарыкол, обещая различные льготы. При этом наблюдалась обратная реакция. Массовыми стали переселения китайских подданных в российские пределы. Пограничникам на Алае и Памире было разрешено принимать и расселять китайских переселенцев на российской территории. Со своей стороны, Цинские власти требовали возвращения беглецов, хотя сами отказывало российским властям в возвращении даже преступников[9].

Противником занятия Памира являлся глава министерства иностранных дел России Н.К. Гирс, опасавшимся, что подобная акция повредит отношениям России с соседними странами. Но генерал-губернатор Вревский взял ответственность на себя, и в августе 1893 года русские посты встали на старой восточной границе кокандского Памира – у подножия Сарыкольского хребта.

На Западном Памире между тем вновь появились афганцы. Чтобы напомнить им о принадлежности этой земли России, в Рошан был отправлен с рекогносцировочной партией штабс-капитан С.П. Ванновский, сын военного министра. Двигаясь диким ущельем реки Бартанг на запад, малочисленный русский отряд, в 12 человек, встретил афганский отряд в 60 человек, потребовавший от них повернуть назад[10]. Но штабс-капитан принял бой. В итоге афганцам пришлось пропустить Ванновского.

В 1894 году Западный Памир стонал от афганских насилий. Чтобы не допустить резни населения, было решено сосредоточить на Памирском посту три отряда под общим командованием Михаила Ефимовича Ионова – тогда уже генерал-майора. А 19 июля 1894 года офицеры генерального штаба повели в Шугнан две рекогносцировочные партии. Долиной реки Шахдары шел капитан А.Г. Скерский[11], а вдоль течения Гунта продвигался подполковник Н.Н. Юденич.

28 июля Николай Николаевич Юденич и Александр Генрихович Скерский встретили два афганских отряда по 150 человек. Заняв оборону на урочище Вяздара – сначала с 40, а потом с 74 туркестанцами и оренбуржцами, капитан А.Г. Скерский заявил афганцам, что не отступит ни на шаг. 5 и 7 августа были отражены все попытки врага атаковать русскую позицию. Отказался отступить и Н.Н. Юденич. Узнав, что в Шугнан движется отряд Ионова, афганцы 19 августа сами на этот раз навсегда ушли за Пяндж. 23 августа 1894 года М.Е. Ионов, Н.Н. Юденич и А.Г. Скерский соединились у кишлака Хорог. В пяти верстах к западу находилась река Пяндж, западная граница Памира[12]. Только, в июле 1895-го англо-русская разграничительная комиссия уточнила на местности и южную границу русского Памира – тоже с Афганистаном.

В мае 1893 г. выпускник Финляндского кадетского корпуса подпоручик Эдуард Кивикэса, в составе Русского экспедиционного отряда военного отряда генерала Михаила Ионова впервые попал на Памир, где принял участие в боевых действиях против афганцев, которые под натиском русских войск были изгнаны с Памира. Среди участников были Л.Г. Корнилов и Н.Н. Юденич, будущие вожди Белой армии. В мае 1896 года поручика Э.К. Кивикэса направили младшим офицером в сменный Памирский отряд, которым командовал капитан Эггерт. Его назначили начальником Шугнанского поста, штаб которого он расположил на берегу реки Гунт. 18 мая 1897 годового срока, по рекомендации капитана Эггерта, назначили начальником нового сменного Памирского отряда.

Кивикэс еще в Ташкенте ставит вопрос о том, чтобы перенести штаб Памирского отряда в село Хорог, расположенное в 300 километрах западнее Шаджана. Бывшие начальники Памирского отряда В. Н. Зайцев и А. Г. Скерский выступили против этого предложения, назвав предложенное место капканом. «Кому капкан, а кому крепость», — отпарировал Кивикэс. Он считал крайне важным расположиться среди местного таджикского населения, иметь с ним дружеские отношения, и в то же время находиться вблизи границы с Афганистаном, держать под постоянным наблюдением не только собственную приграничную территорию, но и сопредельную. Тем самым Кивикэс фактически наметил контуры новой концепции защиты границы государства. Он доказал свою правоту, и штаб был перенесен весной 1899 г. в Хорог. На Восточном Памире Кивикэс не только сохранил, но и расширил военное укрепление[13].

В том же году он провел перепись населения Памира и имущества жителей. Он считал это необходимым как в военном плане, так и с точки зрения будущих практических мер, направленных на социально-экономическое развитие края.

В 1899 г. бухарские власти при попустительстве России официально ввели для жителей Западного Памира всевозможные повинности, подати и тяжелые налоги. Кивикэс решительно встал на сторону местного населения, он бескомпромиссно защищал бадахшанцев и нередко вступал в конфликт с бухарскими властями. В 1907 г. Кивикэса наградили орденом Св. Владимира 4-й степени — «за отличия мирного времени, выходящие из круга обыкновенной служебной деятельности». Став начальником пограничного отряда, как отмечается в служебной характеристике, Кивикэс, «благодаря выдающейся работоспособности и энергии поставил отряд, разбросанный по постам на сотни верст, во всех отношениях на должную высоту».

«Не меньшую заботливость, чем к своим солдатам, проявляет подполковник Кивикэс к мирному населению. Благодаря своему рыцарскому бескорыстию, широкой материальной поддержке бедняков и доступностью для всех он снискал любовь и уважение всего населения. Командир Памирского отряда проводит арыки и орошает поля, увеличивая площадь посевов; выдает заимообразно зерно на посев полей, знакомит памирцев с разведением и пользованием картофелем, капустой, бураками и прочими непривычными в горах продуктами… оказывает большое влияние на распространение культуры среди населения»[14].

В 1916 г. на фронте Первой мировой войны встретились Андрей Снесарев и Эдуард Кивикэс, два генерала, два «памирца». Андрей Снесарев написал своим близким, что «Кивикэсик» тоскует по азиатскому солнцу и после войны мечтает туда вернуться. Однако в 1917 г. революция внесла свои коррективы в судьбу России, солдаты и офицеры 113 дивизии избрали своего командира генерал-майора Э. К. Кивикэса начальником дивизии, а год спустя он распустил их, призывая не участвовать в начавшейся братоубийственной гражданской войне. Сам же летом 1918 г. вместе с дочерью вернулся на родину, в Финляндию, где был арестован и помещен прогерманскими силами в «карантинный» изолятор, а весной 1919 г. был освобожден по приказу маршала Маннергейма, ставшего главой государства, и назначен комендантом Свеаборгской крепости[15].

Установка и запуск в 1914 г. на реке Гунт первой в Средней Азии электростанции произошли под командованием начальника Памирского отряда подполковника Григория Андреевича Шпилько. Он же первым исследовал и дал название появившемуся после 8-балльного землетрясения в ночь с 5 на б февраля 1911 г. Сарезскому озеру. Отсутствие данных о завале и о той опасности для населения, которую может представлять прорыв озера, – побудил начальника Памирского отряда лично во главе небольшой экспедиции «из чинов отряда» посетить завал и озеро.

Начальник Памирского отряда полковник Иван Дионисьевич Ягелло много сил вложил в управление краем[16]. Он оказывал помощь голодающим памирцам, следил за улучшением оросительной системы, расширением посевных площадей. Выделял дехканам инструмент, семена и ссуды, поддерживал местную школу одеждой, питанием, учебниками. Его приказом были запрещены подношения и подарки со стороны местного населения различным чинам русской администрации. Ягелло проявил себя как выдающийся ученый-востоковед. Им помимо научных работ подготовлен ряд словарей, пособий по изучению восточных языков[17].

Во второй половине апреля 1917 г. в Хороге был образован Общепамирский комитет Временного правительства. В августе 1917 г. Туркестанский комитет Временного правительства направил на Памир отряд под командованием полковника С. Фетина.

Октябрьскую революцию 1917 г., как и установленную на Памире через год – в ноябре 1918 г. Советскую власть, командование отряда не приняло. В конце ноября 1918 г. органы власти Временного правительства распались. Полковник С. Фетин отказался выполнять распоряжения управляющего обороной военного комиссариата Туркестана и вместе с 32 офицерами и солдатами, забрав денежные средства, имевшиеся в отрядной кассе, покинул Хорог и эмигрировал в Индию[18].

Временное командование Памирским отрядом принял на себя капитан Юнк. Отряду придавалось особое значение, поэтому СНК Туркестанской АССР выделил на финансирование Памирского отряда 116141 рубль 53 копейки.

Для укрепления позиций белогвардейцев на Памире генерал А.В. Муханов направил в Хорог отряд под командованием полковника Тимофеева. Осенью 1919 г. Советская власть на Памире была свергнута.

С 1904 по 1911 гг. Александр Владимирович Муханов являлся начальником Памирского отряда[19]. После революции воевал против большевиков в составе местных повстанческих отрядов в Туркестане, затем перешел на сторону советской власти, служил помощником 2-й Туркестанской дивизии РККА. В период командования Памирским отрядом. осенью 1909 г. в Хороге через реку Гунт подполковник Муханов организовал строительство моста, облегчившего путь из Хорога до Рошт-Калы, Ишкашима и Лянгара. В 1910 г. были завершены работы по открытию колесного движения от Хоргского до Памирского поста[20].

Летом 1919 г. для охраны границы на Памире и Тянь-Шане в Ташкенте создается из добровольцев Памирский пограничный отряд, который в июле 1919 г. прибыл в Ош для дальнейшего следования на границу. Но ввиду активных действий местных повстанцев в Ошском регионе, был остановлен для укрепления гарнизона города. В ходе наступления на Ош антибольшевистских, объединенных сил крестьянских отрядов Монстрова и вождя повстанческого движения Ферганы Мадаминбека большая часть Памирского отряда перешла на их сторону.

В апреле 1920 г. после неудачных боев с частями Красной Армии отряды Мадаминбека захватили Памирский пост в Мургабе и расстреляли всех русских офицеров и солдат, в том числе капитана Юнка.

Узнав о нападении повстанцев на Памирский пост, полковник Тимофеев принял решение с остатками отряда уходить в Индию.

В конце июня 1920 г. революционный отряд А. Наврузбекова захватил Хорогский пост. Начальником Хорогского поста и одновременно Памирского отряда был избран врач Памирского отряда Вичич, а спустя месяц бывший военнопленный венгр П. Пацнер.

Нахождение Памирского поста в зоне столкновения трёх великих держав обусловил тщательность подбора для него офицерского корпуса элиты Русской армии – офицеров Генерального штаба.

[1] Худоназаров Давлат. Первый русский правитель Памира (памяти Эдуарда Карловича Кивикэса)//Памирская экспедиция (статьи и материалы полевых исследований). Москва: Институт востоковедения РАН, 2006. С.

[2] Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. По пути к Памирам. Путевые записки//Нива. 1895. № 10, С. 226-227 с ил.

[3] Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. Воспоминание о Памирском походе 1892 г.//Нива. 1893. № 47. С. 1074-1075; № 48.

[4] Рустам-Бек-Тагеев Б.Л. Русские над Индией. Очерки и рассказы из боевой жизни на Памире. Спб., тип. В. С. Эттингера, 1900. 254 с. с ил. и карт. Перед загл.: Б. Л. Тагеев.

[5] С. Гедин. В сердце Азии. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1899. Цит. по: Памир. М., 1987, с. 87; См. также: Зайцев В.Н. Памирская страна//Ежегодник Ферганской области. 1903. Т.2. С.65.

[6] Пэтэрс П.Ф. Памирские путешествия Николая Корженевского. Избранное из неопубликованного полевого дневника//Вопросы истории естествознания и техники. 1998. №2.

[7] Рустам-Бек-Тагеев Б.Л. Русские над Индией. Очерки и рассказы из боевой жизни на Памире. Спб., тип. В. С. Эттингера, 1900. 254 с. с ил. и карт. Перед загл.: Б. Л. Тагеев.

[8] Андреев А. Из воспоминаний Туркестанского солдата// Вокруг света. 1904. № 15. С. 248-250.

[9] Сумароков Л.И. История Российской пограничной охраны на Тянь-Шане и Памире. Бишкек: Кыргызско-Российский славянский университет. Общественный фонд Александра Князева, 2006. С.61, 62.

[10] Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. Воспоминания памирца//Разведчик. 1894. № 179. С. 244-245; № 180. С. 268-270; № 181, с. 291-292. № 182. С. 309-310.

[11] Рябов И. На Памирах//Изборник «Разведчика». 1898. Кн. 9. С. 75-81. Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. По пути к Памирам. Путевые записки//Нива. 1895. № 10, С. 226-227 с ил.

[12] Рустам-Бек-Тагеев Б.Л. В заоблачной стране (с сокр.). М., 1904. Рустам-Бек-Тагеев Б.Л. Памирский поход (отрывки)//Исторический вестник, 1898, № 7-10.

[13] Давлат Худоназаров. Первый русский правитель Памира (Памяти Эдуарда Карловича Кивикэса)//Памирская экспедиция (статьи и материалы полевых исследований). Москва: Институт востоковедения РАН, 2006. С. 222-223.

[14] <a href=»http://www.ctaj.elcat.kg/tolstyi/a/a038.htm»>Салават Исхаков. Население Памира глазами российских военных.</a>

[15] Давлат Худоназаров. Первый русский правитель Памира (Памяти Эдуарда Карловича Кивикэса)//Памирская экспедиция (статьи и материалы полевых исследований). Москва: Институт востоковедения РАН, 2006. С. 229.

[16] Загородникова Т.Н. «…Своими знаниями быта мусульман и знаниями местных наречий мог бы принести пользу». Русский военный востоковед И.Д. Ягелло и изучение новоиндийских языков в России// Военно-исторический журнал. 2002. №7. С.46-51; Искандаров Б.И., Юсупов Ш.Т. И.Д.Ягелло. Известия АН Таджикской ССР, отделение общественных наук. № 1. 1981. С. 17-22.[17] Сумароков Л.И. История Российской пограничной охраны на Тянь-Шане и Памире. Бишкек: Кыргызско-Российский славянский университет. Общественный фонд Александра Князева, 2006. С.69.

[18] Сумароков Л.И. История Российской пограничной охраны на Тянь-Шане и Памире. Бишкек: Кыргызско-Российский славянский университет. Общественный фонд Александра Князева, 2006. С.114.

[19] См.: Муханов Александр Владимирович. Русские военные востоковеды до 1917 года. Биобиблиографический словарь. Автор-составитель М.К. Басханов. Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 2005. С.167-168.

[20] Сумароков Л.И. История Российской пограничной охраны на Тянь-Шане и Памире. Бишкек: Кыргызско-Российский славянский университет. Общественный фонд Александра Князева, 2006. С.115.

Валерий Германов, кандидат исторических наук, руководитель секции историографии и источниковедения Общества историков Узбекистана.

История взаимоотношений Российской пограничной службы на Памире с местным населением в конце XIX - начале XX вв.

Год:

2003

Автор:

Алимшоев, Мамадризо Мамадасанович

Ученая cтепень:

кандидат исторических наук

Место защиты диссертации:

Душанбе

Код cпециальности ВАК:

07.00.02

Специальность:

Отечественная история

Заключение

Исследуя вопрос об истории отношений Российской пограничной службы на Памире с населением Горного Бадахшана в конце XIX начале XX веков, следует отметить, что накануне добровольного присоединения Памира к России, здесь существовали полузависимые ханства, управляемые шахами, мирами и беками. Восточные районы Памира, населенные киргизами кочевниками, еще задолго до присоединения оказались в зависимости от Кокандского ханства. Западные районы Памира попадали под влиянием то Бадахшана, то Коканда.

В зависимости от внутренней и внешней политической обстановки каждое из этих княжеств в свою очередь попадало под влияние более сильного соседа. Каждый из них старался упрочить свое влияние над своим более слабым соседом. На этой почве часто между мирами Шугнана и Вахана происходили междоусобные войны, очень часто происходили столкновения с киргизами Восточного Памира. Временами под давлением внешних врагов, в частности, бадахшанских феодалов, местные властители объединялись против врагов. Бесконечные междоусобные феодальные войны, как с внешними врагами, так и между местными мирами, разоряли край. Вся тяжесть этого ложилась на плечи угнетенных масс. Социально-экономическая отсталость края, оторванность его от более развитых центров Средней Азии, при наличии патриархально-общинного строя способствовали тому, что население по своему развитию отставало от других районов.

При определении социально-экономических отношений следует исходить из того, что в основе производственных отношений лежала собственность феодалов на средства производства, землю и неполная собственность на непосредственного производителя.

Концентрация земель и воды в руках представителей местных владетелей, наличие частного землевладения, позволяли местным имущим слоям подвергать крестьян и ремесленников жесткой эксплуатации. Обработка земли, рытье каналов для орошения, выращивание урожая, его сбор полностью лежал на плечах основной массы эксплуатируемого населения.

Что касается землевладения и землепользования, существовали земли мирские (шахские или султанские), которыми непосредственно распоряжались потомственные шахи и миры. Существовали и общинные земли, которыми пользовалось и население.

Однако основное население на Памире находилось на сравнительно низкой ступени развития. Отсутствие усовершенствованных орудий труда, усложняло работу дехкан. Крайне слабое развитие экономики не удовлетворяло потребности населения. Основное население жило в условиях постоянного голодания. Отсутствие единого рынка и слабое развитие кустарной промышленности тормозило торговлю между соседями. И поэтому, среди населения на Памире был очень развит продуктообмен.

Не в лучшем положении находилось и население, занимавшееся кустарным и ремесленным промыслом. Производимая ими продукция практически использовались для собственного потребления.

Из вышесказанного следует делать вывод, что в общественно-политическом отношении население памирских районов до присоединения их к России находилось в стадии патриархально-феодального развития и даже с четко выраженными чертами сельского общинного строя.

В социально-экономическом отношении основное население Памира находилось в тяжелом экономическом положении по сравнению с другими соседями. И поэтому население края постоянно искало пути своего политического и экономического спасения в лице России.

На пути сближения русского и таджикского народа, разумеется, не все было гладко. Были и сложные моменты, трудные проблемы. В силу своей географической расположенности и стратегической значимости на протяжении длительного времени развернулось соперничество двух держав Англии и России с приходом, Китая и Афганистана на Памир.

Захватническая политика Англии в Центральной Азии закончилась овладением Индией. Нужны были новые рынки, новые страны. В связи присоединения огромной территории Средней Азии к России, англичане намеревались захватить Афганистан.

Соглашение 1872-1873 по сути дела решило на региональном уровне геополитический вопрос - создание условной географической границы сферы влияния этих двух государств. Предполагалось, что в создаваемых границах должны были быть хорошо очерчены определенными природными контурами, главным образом, горными цепями и течением рек или достаточно серьезные преграды, чтобы они препятствовали перемещению войск потенциального противника. Практически всем этим критериям отвечал Памир. Возникновению «памирского вопроса» способствовал и другой фактор - «исторические права» соседних государств Китая и Афганистана на территории Памира. Именно подталкивание соседних государств к решительным действиям овладеть Памиром преградили путь России к Индии.

Таким образом, знание «исторических прав» в данном случае послужило в известной мере побудительной причиной активного стремления Британии очертить пределы распространения владений России в южном направлении согласно соглашению 1873 г. Две колониальные державы делили земли, не принадлежавшие им в то время, а в дальнейшем, по крайней мере для России итог этого двустороннего акта в территориальной принадлежности памирских земель в период размежевания стала как система аргументации.

Нарушение соглашения 1873 со стороны Афганистана и захват Западного Памира афганцами, Россия в ходе дискуссии с Англией, стала требовать соблюдения договоренности Гранвиля - Горчакова.

Англия, опираясь на результаты и специальные историко-географические исследования Шоу, Элиаса, Янгахазбенда и пундитов пыталась доказать «исторические права» Афганистана и Китая на памирские земли.

Россия, исследуя территорию Памира со своей стороны, доказала принадлежность этих земель Коканду и Бухаре к западу от Сарикольского хребта. Это сыграло существенную роль в переговорах с Китаем при определении северной границы на Памире. Результаты российских работ такой направленности были сообщены англичанам официально лишь при обсуждении Афганистана с Россией юго-восточного участка границы и ее выход на китайскую границу в районе пика Повало-Швейковского.

Таким образом, разделяя мнение Б. И. Искандарова, О. Б. Бокиева, JI. Н. Харюкова и А. В. Постникова о политическом решении договаривающихся сторон в решении пограничных договоров на Памире в XIX в., можно сделать вывод о том, что при решении окончательной делимитации и демаркации линии границы договаривающиеся стороны не принимали во внимание реальных интересов местного населения, только геополитические интересы двух империй, и на основе географической особенности проводили размежевания. Несмотря на это, появление первых русских военных отрядов изменило жизнь памирцев коренным образом.

Как было отмечено выше в 1883 г. афганский эмир Абдурахман-хан в нарушение соглашения 1872-1873 гг. напал на территорию Западного Памира, а на восточной части Памира начали появляться китайцы.

Афганское нашествие в истории памирского народа было одним из тяжелых периодов. Убивали детей и стариков, увозили жен дочерей и сыновей, сжигали поля, забирали скот. Местное население больше не могло терпеть позор и унижение и трижды поднимало восстания против своих поработителей, но они с жестокостью были подавлены.

В ответ на жестокое обращение афганских властей население Памира искало путь своего освобождения путем присоединения своих земель к России.

Тяготение к России раздражало афганские власти и беззаконие еще более усиливалось. Приезд русских путешественников на Памир не остался незамеченным населением.

Сравнивая представителей русского народа с другими иноземцами, которые посещали Памир с целью захвата или ограбления народа, местное население пришло к выводу, что русский народ для них является надежным оплотом в борьбе с захватчиками, и он может обеспечить им свободу.

И поэтому с первых дней афганского нашествия, население Памира в лице его правителей и духовных исмаилитских пиров и ишанов начали обращаться к представителям России прибывших на Памир с настоятельной просьбой о присоединении их страны к России. В просьбах, письмах и прошениях содержалась боль, крик о помощи, мольба к русским освободить население Памира от афганцев, тем самым, выражая свою готовность, присоединиться к России. Нужно указать что, начиная с конца 80-х годов XIX в. с помощью этих писем и просьб между русскими представителями и местным населением начинают складываться первые дружеские отношения, и дали возможность русским более уверенно и активнее приступить к решению «памирского вопроса».

Два первых похода полковника (впоследствии генерал-майор) М. Е. Ионова на Памир явились генеральной репетицией русского правительства перед размежеванием 1895 года. Эти походы демонстрировали англичанам, что памирские земли по праву принадлежат России. С целью восстановления условий соглашения 1872-1873 г, предотвращения агрессивных действий афганских войск по отношению к памирцам, летом 1894 г. правительство России направило на Памир военный отряд М. Е. Ионова. Русский отряд положил конец афганскому террору на Памире и убедил Англию, что Россия не намерена уходить из этого края.

Учитывая укрепление позиций России и усиление симпатий местного населения к русским, Англия поспешила начать с Россией переговоры по окончательному решению памирской проблемы. Подписанное соглашение в 1895 положило конец конфронтации между ними.

Рассматривая историю отношений между русскими пограничниками и населением Памира, особо нужно подчеркнуть, что наравне с местным населением Памира инициаторами возведения моста дружбы между двумя народами становились русские офицеры и солдаты, служившие там. Своими гуманистическими действиями и хорошим отношением к местному населению, по воле судьбы, они становились героями своего времени. Начальники, офицеры русских отрядов и военных постов устонавливали доброжелательные отношения с местными жителями, сочувственно относились к их нуждам и бедности, выступали против злоупотреблений бухарских чиновников, реакционного духовенства и отдельных русских офицеров.

Все военные личности, деятельность которых связана с дореволюционным Памиром, оставили после по себе добрую память у населения края. Прошли многие годы, но имена первых дореволюционных начальников Памирского отряда и сейчас звучат в устах горцев.

Создание первых пограничных постов и Памирского отряда связано с приходом на Памир отряда М. Е. Ионова. По поручению М. Е. Ионова в июле 1892 года в местечке Шаджан на правом берегу р. Мургаб было начато строительство первого русского укрепления на Памире, откуда и взяло свое начало пограничная служба России на Памире. К осени строительство Памирского поста было закончено.

С целью укрепления южных границ, в дальнейшем, начиная с 1893 г., началось строительство Лянгарских и Ишкашимских постов. Начальниками Памирского поста для постоянного наблюдения за передвижением китайских и афганских войск были выставлены постоянные и временные посты и пикеты. Туркестанское военное командование принимает решение о переносе штаб-квартиры Памирского поста в 1897 году в Хорог. В дальнейшем, учитывая важность стратегического значения Памира, на базе этого поста создается

Памирский пограничный отряд. В его составе были Мургабские, (Памирские) Ишкашимские, Лянгарские, Рушанские, Шугнанские и Хорогские посты пограничной стражи.

Русские посты и отряды для местного населения стали местом защиты от произвола чужеземцев, местом надежды и свободы. Местное население свои жалобы и просьбы адресовало и передавало только начальникам пограничных постов Памира. Руководители пограничных постов в силу своей компетенции либо решали на местах поставленные вопросы, либо сообщали о них в вышестоящие инстанции.

Своевременное оказание помощи местному населению в изгнании иноземных войск, установление прав России на Памире и, наконец, создание Памирского пограничного отряда и постов способствовали изменению в политико-административной и социально-экономической и культурной жизни коренного населения.

Политико-административное устройство Памира имело своеобразный характер. Он заключался в том, что страна только была передана Бухарскому эмирату, фактический контроль над ней сохранялся за начальником Памирского отряда, имеющим по отношению к местному населению право уездного начальника. Более того, до включения Шугнана Рушана и Вахана в состав России край был разделен на две части - восточный и западный. Начиная с 1905 года, было введено выборное начало в избрании местной администрации из числа местного населения. Только с приходом Временного правительства в России было упразднено военное управление начальника Памирского отряда, и его полномочия были переданы районному комиссару до установления Советской власти на Памире.

Проникновение капиталистических отношений на Памир с приходом погранотряда изменило и сельское хозяйство. Расширение посевных земель за счет ране неиспользуемых земель, сооружение ирригационных каналов, взращивание новых сельскохозяйственных культур способствовали улучшению положения местного населения.

Начальники Памирского пограничного отряда по силе своих возможностей уделяли большое внимание улучшению жизни населения Памира. Об этом свидетельствуют рапорты, отчеты и приказы начальников отряда.

Особое внимание уделялось развитию ремесленного и кустарного производства на Памире. В трудные времена, особенно в годы первой мировой войны, из-за отсутствия необходимых товаров начальник Памирского отряда организовал небольшие полукустарные промышленные предприятия, где работали местные люди.

Заинтересованность в развитии и расширении торговли и главное военно-стратегическое значение Памира требовало от русских пограничников разработки и улучшения путей сообщения на его территории. Были построены караванные пути, связывающие Ферганскую область с Памиром, были открыты постоянные пути сообщения внутреннего характера, соединяющие долины между собой. Открытие дорог имело большое социально-экономическое значение.

Что касается состояния культурной жизни памирского народа, то до прихода русских пограничников она оставалась на стадии низкого развития. Население было безграмотным. После создание Памирского пограничного отряда в культурной жизни местного населения произошли некоторые изменения. Русские пограничники, ощущая нужду в грамотных людях-писарях, переводчиках из числа местных жителей, открыли русско-туземную школу, которая была на Памире единственным учебным заведением вплоть до установления Советской власти. Она сыграла определенную роль в пополнении рядов грамотного населения Памира. Русский язык стал средством передачи русской культуры, что способствовало более тесному взаимопониманию и дальнейшей дружбе русского народа с населением Памира.

Местное население до прибытия русских отрядов не имело представления о медицинской помощи кроме народных средств. При военных постах в Ишкашиме, Мургабе, Хороге были открыты медицинские пункты для обслуживания русских военнослужащих. По своей личной инициативе врачи и фельдшеры пограничного отряда обслуживали местных жителей, оказывая им медицинскую помощь. Произошли некоторые изменения и в быту населения.

Русские исследователи, побывавшие на Памире, стояли у истоков дружбы, создавали духовные, политические и экономические предпосылки добровольному присоединению Памира к России. Собранные сведения и материалы по истории, географии, этнографии, археологии, фольклору, и языкам памирского народа, положили основу для дальнейшего исследования этого сказочного края. Исследования Памира неразрывно связаны с именами Н.

A. Северцова, И. В. Мушкетова, А. П. Федченко, В. Ошанина, А. Э. Регеля, Д.

B. Путяты. Ценные материалы по политическому и социально-экономическому положению народов Памира содержатся в отчетах и донесениях, написанных начальниками Памирского пограничного отряда и офицерами, служившими здесь. До появления Памирского пограничного отряда на Памире в отличие от таджикского народа, корни дружбы которого с русским народом уходят в далекое историческое прошлое, население Памира не было знакомо ни с русскими народами и тем более с Россией. Поэтому мы приходим к выводу, что русские путешественники, первые военные отряды и наконец, Памирский пограничный отряд посеяли первое зерно дружбы русского народа с населением Памира. С этого момента Россия и Памир стали неразделимы друг от друга, оказывая друг другу взаимн)Ьо помощь, доверие и уважение, что в конечном итоге привело к нерушимой дружбе.

Разумеется, мы далеки от мысли, что в нашем исследовании охвачены все проблемы, относящиеся к истории взаимоотношений российских пограничников с населением Памира указанного периода. Степень знакомства с обширным материалом (сохранившихся источников и литературы), касающегося данной проблемы приводит к заключению, что назрело время для более фундаментального исследования истории и современного отношения российской пограничной службы с населением и в других приграничных регионах Таджикистана. Освещение данного направления в дальнейшем будет способствовать укреплению русско-таджикских отношений, откроет новые просторы для развития социально-экономической и культурной жизни двух народов.